GEAL: Generalizable 3D Affordance Learning with Cross-Modal Consistency 论文

论文链接: GEAL: Generalizable 3D Affordance Learning with Cross-Modal Consistency

引言

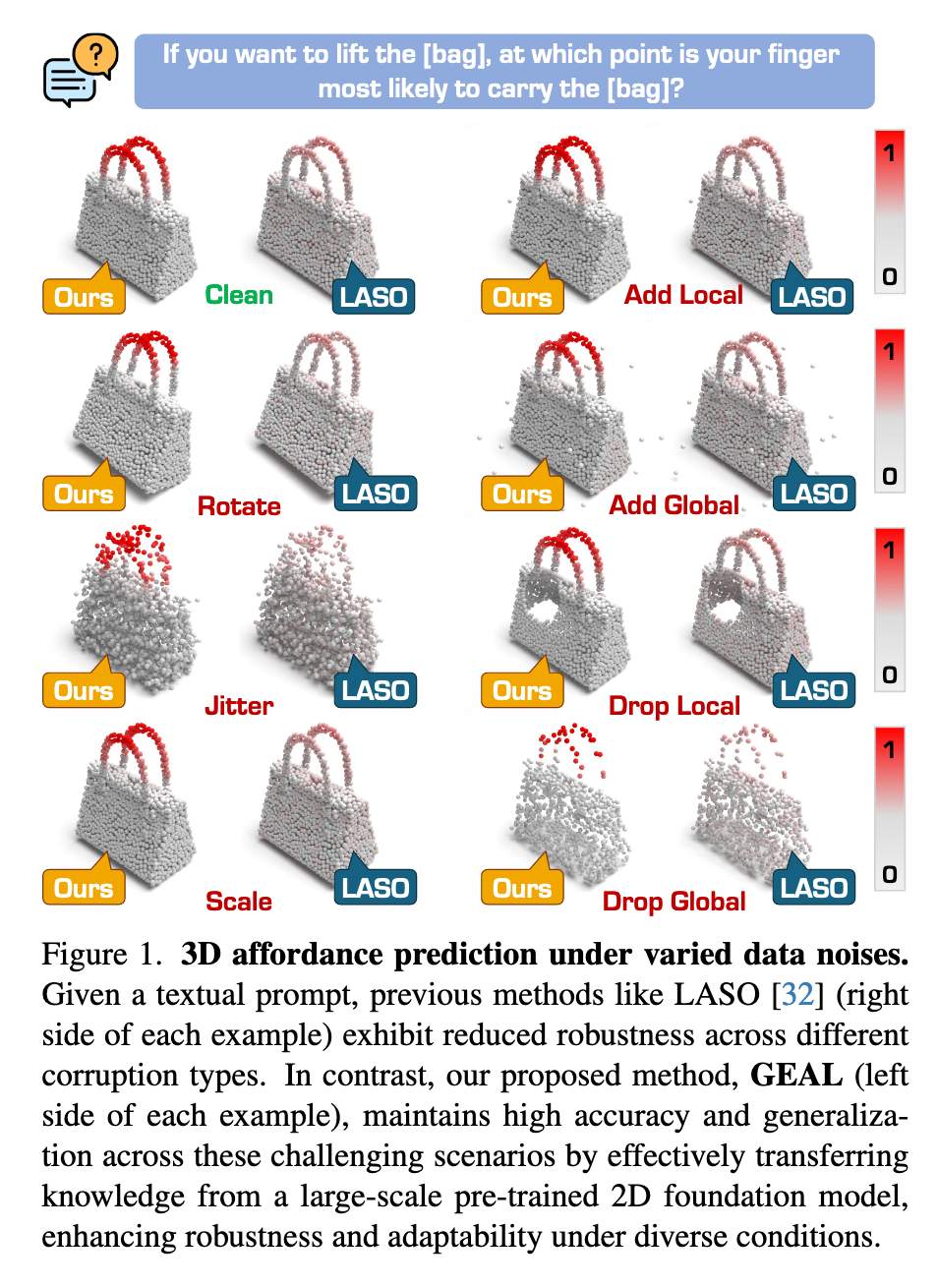

研究背景与动机:

3D 可供性学习的目标是根据语义线索(例如图像、文本指令),在三维物体上找出可以交互的区域。比如机器人需要知道 哪里能抓住把手、哪里能按下按钮。这种能力对机器人学和人机交互非常重要,能够支持 动作预测、物体操作以及自主决策 等任务。

然而,现有 3D 可供性学习方法存在几个主要问题:

数据稀缺:与 2D 任务相比,3D 数据的标注非常有限,因此泛化性不足。

主干网络受限:当前 3D 模型大多依赖几何与位置编码,无法很好地捕捉全局语义,导致在 复杂场景、噪声干扰、传感器误差或数据损坏 下表现不佳。

这些问题导致现有方法在鲁棒性和适应性上均受限制。

本文提出的解决方案 GEAL:

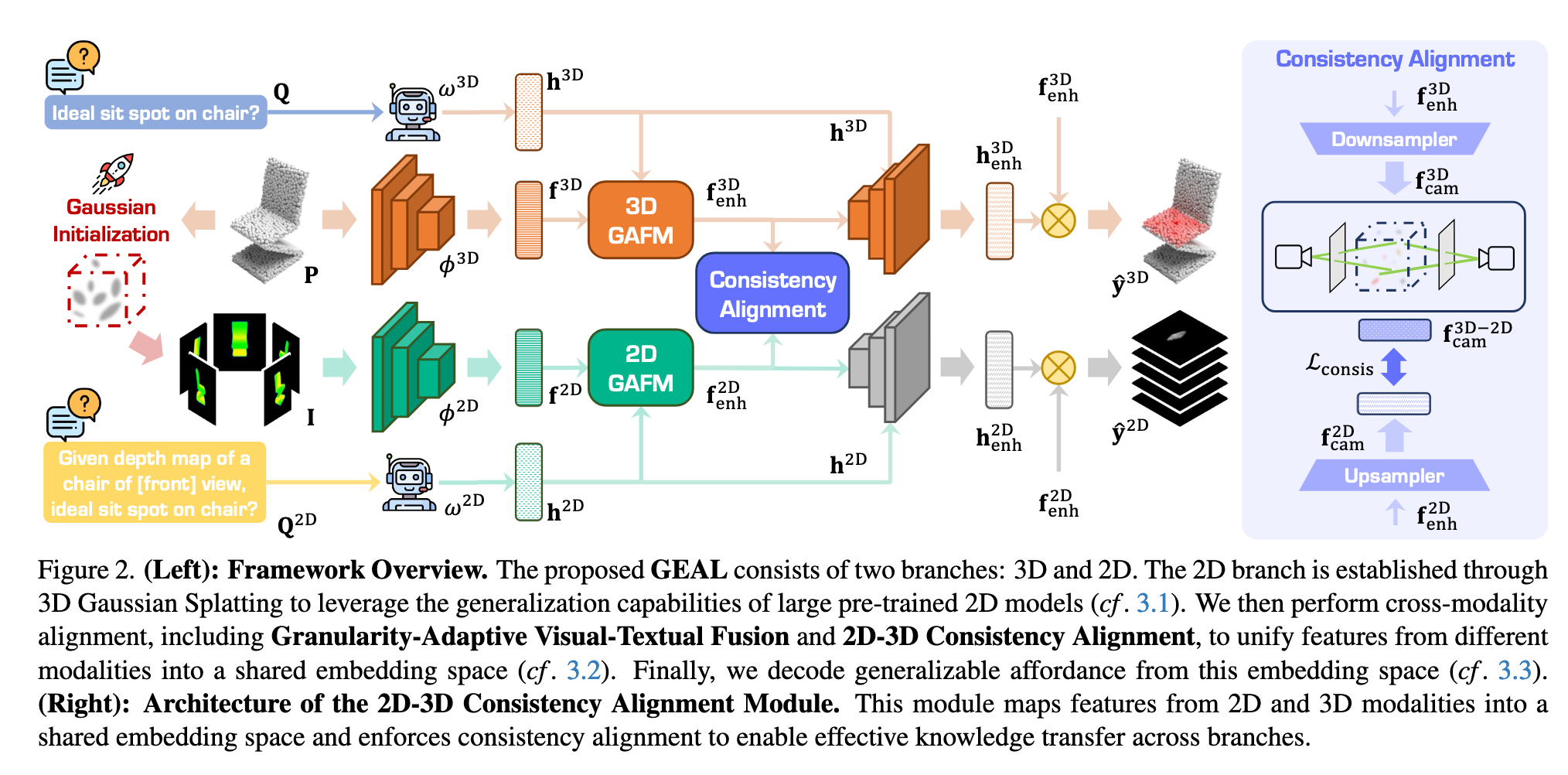

GEAL(Generalizable 3D Affordance Learning)旨在同时提升 泛化性 和 鲁棒性。它的设计核心包括:

双分支架构:一个分支处理 3D 点云,另一个分支通过 3D Gaussian Splatting (3DGS) 将稀疏点云渲染成逼真的 2D 图像,从而建立一致的 2D-3D 映射。这样可以利用 大规模预训练 2D 模型 的语义知识与泛化能力来增强 3D 分支。

粒度自适应融合模块:动态融合多层次的视觉与文本特征,使模型能在不同尺度、不同粒度下准确回答可供性相关问题。

2D-3D 一致性对齐模块:在特征层面建立 2D 与 3D 模态的可靠对应关系(通过嵌入到 3DGS 的高斯基元中实现),确保知识有效迁移,并提升 3D 分支的泛化与鲁棒性。

新的鲁棒性基准:

为了弥补现有研究缺乏鲁棒性评测的不足,作者构建了两个新的数据集:

PIAD-Corrupt

LASO-Corrupt

这两个基准数据集基于常用的 3D 可供性数据集构建,并通过引入 缩放、裁剪等真实场景中的损坏方式 来模拟噪声和破坏,从而提供一个标准化的评测平台。

实验结果与贡献总结:

大量实验表明,GEAL 在 已见类别、未见类别以及带有噪声/损坏的数据 上,均优于现有方法,显示出强大的适应性和鲁棒性。

本文的主要贡献可以总结如下:

提出 GEAL,一种用于通用化 3D 可供性学习的新方法;通过 3DGS 构建 2D 分支,并利用预训练 2D 模型的语义知识提升 3D 预测能力。

设计 粒度自适应融合模块 与 2D-3D 一致性对齐模块,在双分支架构下实现跨模态知识整合与传播。

构建两个基于损坏的评测基准:PIAD-C 和 LASO-C,为社区提供了一个衡量 3D 可供性方法鲁棒性的标准。

在主流与损坏基准上进行大量实验,验证了 GEAL 在多种条件下均能保持优秀性能,具备较强的泛化能力和鲁棒性。

相关工作

2D 可供性学习:

可供性(affordances)是指物体或环境的属性决定了观察者可以执行的潜在动作。早期方法主要在图像或视频中识别交互区域,但缺乏对物体可供性相关部分的精确定位。

后来研究通过示例性的 2D 数据,改进了可供性定位精度。同时,大规模预训练模型可以将视觉特征与可供性相关的文本描述对齐,从而减少对人工标注的依赖,并在新场景下提升可供性预测能力。

近期一些研究进一步利用 基础模型(foundation models),将可供性检测推广到新颖物体和不同视角,实现更好的泛化。

3D 可供性学习:

将可供性检测扩展到 3D 空间更具挑战,因为需要精确的空间和深度信息。

一些方法尝试使用 2D 数据来预测 3D 可供性区域,但难以精确定位交互点位。

随着大规模 3D 物体数据集的出现,研究者开始直接将可供性映射到 3D 结构上,以捕捉复杂空间关系。

最近的方法利用 2D 视觉和语言模型进行开放词汇(open-vocabulary)可供性检测,在无需固定标签集的情况下增强泛化能力。

尽管如此,3D 模型仍然缺乏 2D 基础模型的泛化能力,因此仍然很难实现稳健泛化。本文的方法正是通过引入 大规模 2D 基础模型 来提升 3D 可供性学习的泛化性。

3D 可供性学习的鲁棒性:

在真实世界中,3D 可供性学习容易受到点云损坏影响,这些损坏可能源自:

场景复杂性

传感器误差

数据处理错误

现有研究尝试提升 3D 感知在噪声和损坏条件下的鲁棒性,但可供性学习要求在 数据退化的情况下依然精确识别交互区域。

据作者所述,本文是 首个专门针对 3D 可供性学习鲁棒性 的研究,提出了一种针对性的解决方案,旨在提升模型在各种复杂环境下的可靠性。

方法

整体流程:

GEAL 框架旨在从 3D 点云和指令文本中预测物体各点的可供性分数

3D-2D 映射(Gaussian Splatting)

跨模态一致性对齐

可供性解码与预测

1. 3D-2D 映射(如图2左侧)

动机:

现有 3D 可供性学习泛化性差、鲁棒性不足

2D 预训练模型具有强泛化能力和丰富语义知识

因此通过 3D → 2D 映射,可以利用 2D 模型优势

方法:

使用 3D Gaussian Splatting 将点云表示为高斯基元

高斯基元参数包括位置

渲染公式:

使用深度图和颜色图生成

将可供性分数

建立 3D 点云和 2D 表示的一致映射

编码器:

3D 分支使用 PointNet++ 提取多尺度点云特征

2D 分支使用 DINOV2 提取图像特征

文本指令

2. 跨模态一致性对齐(如图2右侧、图3)

核心目标:将点云、图像和文本特征统一到共享嵌入空间,实现 2D → 3D 知识迁移,提高泛化性与鲁棒性。

粒度自适应视觉-文本融合(GAFM)

融合多尺度视觉特征和文本特征

Flexible Granularity Feature Aggregation:通过自适应权重融合不同尺度特征,支持多粒度可供性推理

Text-Conditioned Visual Alignment:文本信息增强视觉特征,使视觉特征保留空间结构的同时关注指令相关区域

3D 分支类似处理,但先在每个尺度进行对齐,再上采样统一分辨率,然后融合多尺度特征

2D-3D 一致性对齐(CAM)

2D 特征保留语义,3D 特征保留几何信息

将 3D 特征通过高斯映射投影到 2D

对齐特征并使用 L2 损失约束:

- 实现 2D → 3D 知识迁移,增强 3D 分支对未见物体和噪声数据的理解能力

3. 可供性解码与训练

解码器:

使用 3 层 Transformer 解码器

文本特征作为 query,视觉特征作为 key/value

输出增强文本特征

损失函数:

BCE + Dice Loss,用于解决类别不平衡并提升分割精度

训练分两阶段:

先训练 2D 分支

冻结 2D 分支(CAM 除外),训练 3D 分支并加入一致性损失

推理阶段仅使用 3D 分支,实现高效预测

4. 数据损坏基准

PIAD-C 和 LASO-C

七类损坏类型:Add Global、Add Local、Drop Global、Drop Local、Rotate、Scale、Jitter

每类 5 个严重度,总计 4,890 对对象-可供性

覆盖 17 个可供性类别、23 个对象类别、2,047 个不同形状

用于评测模型在真实场景中的鲁棒性

5. 个人理解

2D 领域情况

有丰富的大规模数据和成熟的预训练基础模型(如 CLIP、DINOV2 等),所以 2D affordance grounding 已经相对成熟。

这些模型具备很强的语义理解与泛化能力。

3D 领域情况

点云本身稀疏、缺乏纹理,语义信息表达能力弱。

标注数据有限,导致模型在 泛化性和鲁棒性 上表现不佳。

论文的策略

利用 高斯散点渲染 (Gaussian Splatting) 将 3D 点云转化为更具语义信息的 2D 视图。

引入 2D 分支(教师),保持其预训练能力不变,作为稳定的语义参考。

在训练中通过 2D–3D 一致性约束(Consistency Alignment Module, CAM),强制 3D 分支的表示与 2D 分支对齐。

这样,2D 分支的知识就能迁移到 3D 分支,使其在泛化性和鲁棒性上大幅提升。

简化成一句话:

2D 分支是老师,提供强大的语义泛化能力;3D 分支是学生,通过一致性约束继承老师的能力,从而弥补自身在稀疏点云上的不足。

局限性

内部可供性不足:模型主要依赖点云的外部表面信息,难以识别和泛化与内部结构相关的可供性(如瓶子的“容纳”功能),同时缺乏高质量内部可供性数据进一步限制了表现。

伦理风险:在监控或自主决策等场景中,若技术被滥用可能侵犯隐私或导致缺乏问责,需要建立完善的伦理规范。

资源消耗高:训练和部署需要大量计算资源,中小型组织或技术基础设施不足的地区难以承担,限制了框架的普及性。