CoCa: Contrastive Captioners are Image-Text Foundation Models 论文简析

论文链接: CoCa: Contrastive Captioners are Image-Text Foundation Models

代码链接: https://github.com/lucidrains/CoCa-pytorch

引言

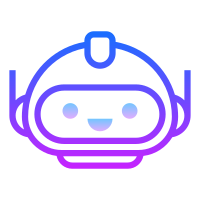

近年来,计算机视觉领域对大规模预训练基础模型的探索越来越重要,因为这些模型能够快速迁移到各种下游任务上。本论文提出了一种极简设计的 Contrastive Captioner (CoCa) 模型,它是一种图文编码-解码结构的基础模型,在训练时同时使用对比损失和生成式的描述损失。这样一来,它既能继承 CLIP 这类对比方法的能力,又能结合 SimVLM 这类生成方法的优点。

与传统的 encoder-decoder 架构(解码器所有层都对编码器输出做 cross-attention)不同,CoCa 的解码器被一分为二:

前半部分为单模态解码器(unimodal decoder),没有 cross-attention,只学习纯文本的表示;

后半部分为多模态解码器(multimodal decoder),通过 cross-attention 融合图像和文本,得到跨模态的联合表示。

在训练目标上,CoCa 同时引入:

对比损失:用于图像编码器输出与文本单模态表示之间的对齐;

描述损失(captioning loss):作用在多模态解码器的输出上,要求其自回归地预测文本 token。

这种共享计算图的方式,让两个目标可以在计算上高效结合,几乎没有额外开销。训练时,所有的标签(包括人工标注和网络噪声数据)都被统一当作文本,从而自然地融合了不同来源的监督信号。

共享计算图: 一次forward完成两个损失目标值的计算。

深度学习的发展,已经在语言领域涌现出 BERT、T5、GPT-3 等基础模型,它们通过大规模预训练展示出零样本、多任务、迁移学习的能力。相比专用模型,基础模型能在 amortized(摊销)成本上覆盖更多下游任务,推动规模化智能的发展。

在视觉和视觉-语言任务中,已有三条研究路径:

(1) 单编码器(Single-encoder)

代表性工作在 ImageNet 等图像分类数据集上用交叉熵损失预训练。

优点:提供通用的视觉特征,可迁移到图像和视频理解任务。

缺点:仅依赖图像标注(类别标签),无法利用自然语言知识,因此在涉及图文结合的任务(如 VQA)上受限。

(2) 双编码器(Dual-encoder,对比学习)

通过图像编码器和文本编码器分别编码图像与文本,再用对比损失在共享的潜在空间对齐。

优点:不仅能服务视觉任务,还能进行跨模态任务(如图文检索、零样本分类)。

缺点:缺乏图文融合的联合表示,因此无法直接应用于复杂的多模态理解任务(如 VQA)。

(3) 编码-解码(Encoder-decoder,生成式预训练)

采用图像输入到编码器,解码器侧使用语言建模损失(LM loss 或 PrefixLM)进行训练。

优点:能学到跨模态的联合表示,在多模态理解任务上表现突出。

缺点:不能同时得到和图像对齐的纯文本表示,因此在跨模态对齐与检索方面不足。

CoCa 融合并统一了以上三类范式,提出了一种改进的 encoder-decoder 架构:

将解码器拆分为 单模态部分(仅学习文本特征)和 多模态部分(跨模态融合)。

在单模态文本表示与图像表示之间施加对比目标,同时在多模态解码器输出上施加生成目标。

在训练数据上,把所有标注(类别标签、自然描述、网络噪声文本)都视作文本,从而无缝整合了不同监督。

这样一来,CoCa 的训练目标兼顾了:

对比学习的优势(学习全局语义表征,适合检索和零样本分类);

生成学习的优势(对细粒度的区域特征建模,适合描述和理解任务)。

CoCa 在多种任务上展现了强大的零样本和迁移能力:

ImageNet 分类:

零样本准确率 86.3%

冻结编码器 + 学分类头:90.6%

全模型微调:91.0%(SOTA)

视频理解:

Kinetics400/600/700:88.0% / 88.5% / 81.1%

Moments-in-Time:47.4%

跨模态检索:

- MSCOCO、Flickr30k:显著优于现有方法

多模态理解:

VQA:82.3%

SNLI-VE、NLVR2:同样有优异表现

图像描述生成:

- NoCaps:CIDEr 得分 120.6

这些结果表明:一个统一的 CoCa 模型,能在无需大量任务特定微调的前提下,超越多个专用模型的性能。

相关工作

视觉预训练

早期的视觉模型大多依赖于在大规模标注数据(如 ImageNet、Instagram、JFT)上对卷积网络或 Transformer 进行预训练,从而解决分类、定位、分割、视频识别、跟踪等视觉识别任务。

近年来,自监督视觉预训练逐渐兴起:

BEiT 借鉴 BERT 思路,提出了基于掩码图像建模的任务,并用量化后的视觉 token id 作为预测目标。

MAE 和 SimMIM 移除了图像 tokenizer,直接使用轻量级解码器或投影层回归像素值。

但这些方法的局限在于:它们只学习视觉模态模型,无法应用到需要图像与文本 联合推理 的任务。

视觉-语言预训练(VLP)

VLP 的目标是让模型能够在融合框架中联合建模视觉和语言。

早期方法(LXMERT、UNITER、VinVL)依赖目标检测器(如 Faster R-CNN)提取图像特征。

后续方法(ViLT、VLMo)则直接将视觉和语言 Transformer 统一起来,从零开始训练一个多模态 Transformer。

图文基础模型

最近的研究进一步提出了 图文基础模型,它们统一了视觉预训练和视觉-语言预训练:

CLIP 和 ALIGN:利用噪声图文对数据,通过对比学习目标训练双编码器,学习到跨模态对齐能力,并能实现零样本图像分类。

Florence:在 CLIP/ALIGN 的思路上提出统一的对比目标,并训练能适配于更广泛基准的基础模型。

LiT 和 BASIC:先在大规模图像标注数据上用交叉熵训练,再在噪声图文对数据集上用对比损失微调,从而提升零样本图像分类性能。

生成式方法(如 [16, 17, 34]):采用编码器-解码器架构并引入生成式损失,在视觉-语言基准任务上表现优异,同时视觉编码器在图像分类上依然具备竞争力。

与现有方法的对比

本研究提出的 CoCa,专注于从零开始,在单一预训练阶段完成图文统一,从而避免多阶段训练(如 ALBEF 那样的先单模态、再多模态流程)。已有一些方法尝试过类似思路(如 ALBEF),但它们存在复杂的训练需求:

计算开销:CoCa 在一批图文对上只需一次前向与反向传播,而 ALBEF 需要两次(一次使用被扰动输入,一次使用未扰动输入)。

训练方式:CoCa 直接在两个目标函数下从零开始训练,而 ALBEF 依赖预训练的视觉和文本编码器,并需要额外的训练机制(如动量模块)。

生成式优势:CoCa 的解码器架构结合生成式损失,更自然地支持图像描述任务,同时还能直接实现零样本学习。

方法

我们首先回顾三类利用自然语言监督的基础模型家族:单编码器分类预训练、双编码器对比学习、编码器-解码器图像描述生成。随后介绍 Contrastive Captioners (CoCa),它在一个简单的架构下融合了对比学习和图像到文本生成的优势。最后讨论 CoCa 模型如何通过零样本迁移或最小任务微调快速应用到下游任务。

自然语言监督

单编码器分类(Single-Encoder Classification)

经典的单编码器方法通过在大规模人工标注图像数据集(如 ImageNet、Instagram 或 JFT)上进行图像分类来预训练视觉编码器。注释文本的词汇通常是固定的,图像标注一般被映射为离散类别向量,并使用交叉熵损失训练:

其中

双编码器对比学习(Dual-Encoder Contrastive Learning)

相比单编码器分类需要人工标注和数据清理,双编码器方法利用大规模噪声文本描述,并引入可学习的文本编码器来编码自由形式文本。两个编码器通过对比目标联合优化:

其中

除了图像编码器,双编码器方法还学习了对齐的文本编码器,使得模型可以进行跨模态对齐应用,如图文检索和零样本图像分类。实证结果显示,这种零样本分类在受损或分布外图像上更加稳健。

编码器-解码器图像描述生成(Encoder-Decoder Captioning)

与双编码器整体编码文本不同,生成式方法(也称 captioner)追求更细粒度的表示,需要模型自回归地预测文本

图像编码器提供潜在编码特征(如使用 Vision Transformer 或卷积网络)。

文本解码器通过最大化条件概率来学习配对文本的生成:

编码器-解码器训练使用 teacher-forcing,以并行化计算并提高学习效率。

与前述方法不同,captioner 不仅提供联合图文表示以用于视觉-语言理解任务,还可以直接应用于自然语言生成的图像描述任务。

好的,我来帮你把 3.2 Contrastive Captioners Pretraining 这一节完整翻译成中文,保持通俗易懂,但同时尽量保留论文中的全部信息。

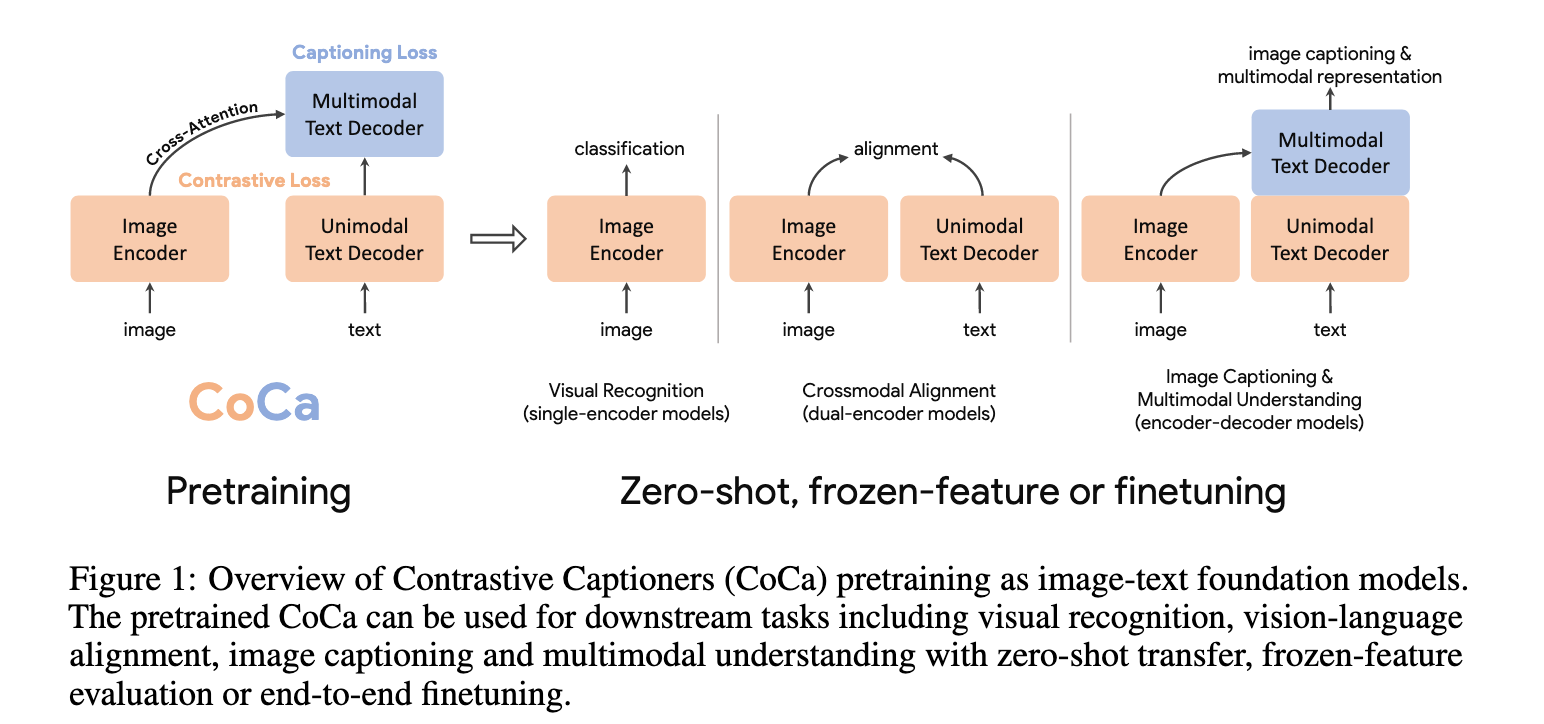

对比描述预训练(Contrastive Captioners Pretraining)

整体架构(如图2所示):我们提出的 CoCa(Contrastive Captioner)是一种简单的编码器-解码器方法,能够自然地融合三种训练范式。与标准的图文编码器-解码器模型类似,CoCa 使用神经网络编码器(默认采用 Vision Transformer (ViT) ,当然也可以是其他图像编码器,如 ConvNets )将图像编码为潜在表示,并用带因果掩码的 Transformer 解码器对文本进行解码。

与标准的 Transformer 解码器不同,CoCa 在解码器的前半部分省略了 cross-attention(交叉注意力),只保留单模态的文本表示学习;而在后半部分,则引入 cross-attention,与图像编码器交互,生成跨模态的图文联合表示。这样,CoCa 解码器可以同时产生单模态和多模态的文本表示,从而在同一架构下联合优化 对比损失 和 生成损失:

其中,

解耦的文本解码器与 CoCa 架构:

描述生成任务要求模型优化条件概率

底部

顶部

所有解码器层都禁止 token 关注未来的 token,因此自然适用于自回归式的生成目标

在图像输入方面,我们遵循 ALIGN 的设定,使用

注意力池化(Attentional Poolers):

需要强调的是,对比损失只使用一个图像嵌入,而标准的图文编码-解码模型通常会利用整段图像 token 序列进行 cross-attention。我们的初步实验发现:

使用单个池化的全局图像表示,有利于视觉识别类任务。

使用更多图像 token(更细粒度表示),更适合多模态理解类任务,因为这类任务需要区域级别的特征。

因此,CoCa 引入了任务特定的注意力池化(task-specific attentional pooling),为不同目标和下游任务定制图像表示。具体来说,pooler 是一个单层多头注意力结构,包含

在预训练中:

生成损失:使用

对比损失:使用

这样不仅能满足不同任务的需求,还让 pooler 自然地成为任务适配器。

预训练效率:

解耦的自回归解码器设计的一个关键优势在于:它能高效计算两种损失。因为单向语言模型在完整句子上用因果掩码训练,所以只需一次前向传播,就能同时获得对比损失和生成损失(相比双向方法需要两次前向传播)。这意味着两种损失的大部分计算是共享的,CoCa 相比标准的编码器-解码器模型只增加了极小的计算开销。

另一方面,许多现有方法通常分阶段训练模型组件,且需要在不同数据源/模态之间切换。而 CoCa 则是从零开始进行端到端预训练,数据来源既包括人工标注的图像,也包括带噪声的网页 alt-text 图像,并且统一地将所有标签视为文本,兼顾对比和生成两类目标。

CoCa 在下游任务中的应用

零样本迁移(Zero-shot Transfer): 预训练好的 CoCa 模型能够直接在零样本设定下完成多种任务,充分利用图像和文本输入,包括:

零样本图像分类

零样本图文跨模态检索

零样本文本-视频跨模态检索

需要说明的是,这里的“零样本”与传统的零样本学习(zero-shot learning)不同。具体来说,在预训练阶段,模型可能会接触到一些与下游任务相关的监督信息,但在迁移过程中并没有使用任何下游任务的监督样本(这一点与 [12, 32] 中的定义一致)。此外,在预训练数据准备时,我们严格遵循 [13, 32] 提出的去重流程,过滤掉所有与下游任务领域高度相关的样本,避免数据泄漏。

冻结特征评估(Frozen-feature Evaluation): 如上一节所述,CoCa 使用任务特定的注意力池化(attentional pooling, 简称 pooler),在共享图像编码器的同时,为不同下游任务定制图像表示。这使得 CoCa 在作为冻结编码器(frozen encoder)时表现优异:我们只需学习一个新的 pooler 来聚合特征,而无需调整主干编码器。

这种设计对多任务场景尤其有益:多个任务可以共享同一个冻结的图像编码器,而仅通过不同的 pooler 来适配任务目标。正如 [23] 所指出的,传统的线性评估(linear evaluation)往往难以准确衡量学到的表示能力,而我们发现注意力池化在实际应用中更具实用性。

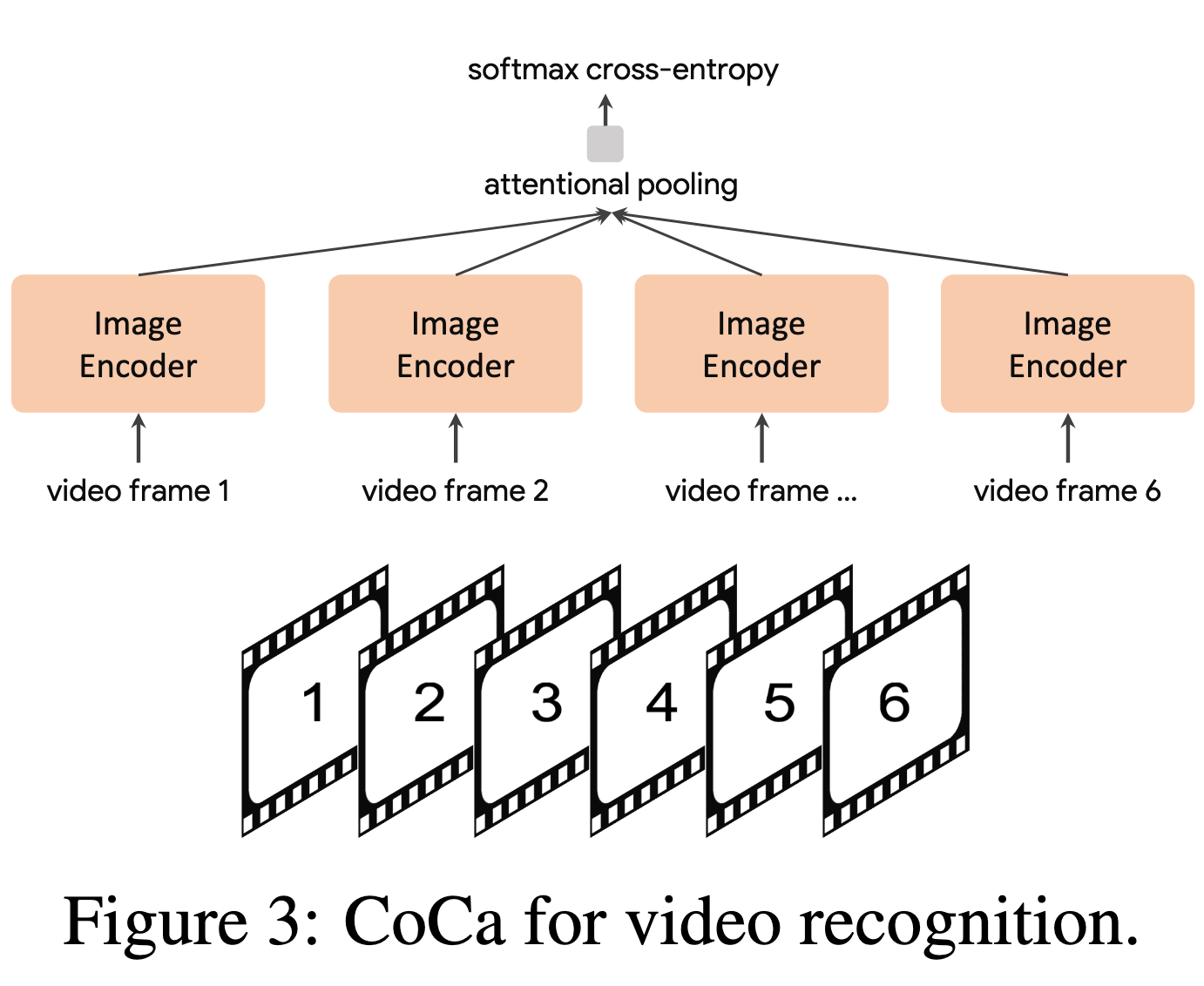

CoCa 在视频动作识别中的应用(CoCa for Video Action Recognition): 为了让预训练好的 CoCa 适配视频动作识别任务,我们采用了一种简单的方法:

从视频中抽取多个帧,并将每一帧分别送入共享的图像编码器(如图3所示)。

对于冻结特征评估或微调场景,我们在空间和时间特征 token 上引入一个新的 pooler,并用 softmax 交叉熵损失进行训练。由于 pooler 只有一个 query token,所以它在所有空间和时间 token 上进行聚合时计算开销很小。

对于零样本视频-文本检索,我们使用更简单的方法:对视频中 16 帧(从视频中均匀采样)的嵌入取平均,得到全局视频表示;在计算检索指标时,我们同时对每个视频的文本描述进行编码,并作为目标嵌入进行比对。

代码实现

关于 CoCa 模型代码实现部分,我们先来看 Image Encoder 部分的代码实现:

class CoCa(nn.Module):

def embed_image(self, images=None, image_tokens=None):

# encode images into embeddings

# with the img_encoder passed in at init

# it can also accept precomputed image tokens

assert not (exists(images) and exists(image_tokens))

if exists(images):

assert exists(self.img_encoder), 'img_encoder must be passed in for automatic image encoding'

image_tokens = self.img_encoder(images)

# attention pool image tokens

# 默认情况下有 256 + 1 (cls query) 个 query token

img_queries = repeat(self.img_queries, 'n d -> b n d', b=image_tokens.shape[0])

# image token 作为 key 和 value

img_queries = self.img_attn_pool(img_queries, image_tokens)

img_queries = self.img_attn_pool_norm(img_queries)

# cls token query 和 image token query

return img_queries[:, 0], img_queries[:, 1:]对文本端的编码过程,则分为了单模态编码和多模态融合两个阶段,下面给出的是单模态编码过程实现:

class CoCa(nn.Module):

def embed_text(self, text):

# 获取 batch 大小和设备

batch, device = text.shape[0], text.device

# 序列长度(句子 token 数量)

seq = text.shape[1]

# 将输入的 token id 映射到词向量 (embedding)

# text: [batch, seq] -> text_tokens: [batch, seq, dim]

text_tokens = self.token_emb(text)

# 构造一个可学习的 [CLS] token,用于表示整句话的全局语义

# repeat 后扩展到 batch 大小: [dim] -> [batch, 1, dim]

text_cls_tokens = repeat(self.text_cls_token, 'd -> b 1 d', b=batch)

# 把 [CLS] token 拼接到文本序列末尾

# 原来: [batch, seq, dim] -> 拼接后: [batch, seq+1, dim]

text_tokens = torch.cat((text_tokens, text_cls_tokens), dim=-2)

# 构造 attention mask,防止 padding token 影响 [CLS] 学习

# (1) 先构造 padding mask,True 表示有效位置: [batch, seq]

cls_mask = rearrange(text != self.pad_id, 'b j -> b 1 j') # [batch, 1, seq]

# (2) 用 pad 把 mask 扩展到 [CLS] token

# padding 方向解释: (last_dim_left, last_dim_right, second_last_dim_left, second_last_dim_right)

# (0,1, seq,0) 表示:在最后一维右边加1(CLS),在倒数第二维左边加 seq

# 得到最终 attn_mask: [batch, seq+1, seq+1]

attn_mask = F.pad(cls_mask, (0, 1, seq, 0), value=True)

# 依次通过所有的单模态(文本)transformer 层

# 每层会用 attn_mask 来避免对 padding 位置的注意力

for attn_ff in self.unimodal_layers:

text_tokens = attn_ff(text_tokens, attn_mask=attn_mask)

# 将拼接的 [CLS] token 和原始 token 序列分开

# text_tokens: [batch, seq, dim]

# text_cls_tokens: [batch, dim]

text_tokens, text_cls_tokens = text_tokens[:, :-1], text_tokens[:, -1]

# 对 [CLS] token 进行 LayerNorm,作为文本的整体 embedding

text_embeds = self.text_cls_norm(text_cls_tokens)

# 返回两个结果:

# 1. text_embeds: [batch, dim] —— 整个句子的全局语义向量

# 2. text_tokens: [batch, seq, dim] —— 每个 token 的表示,用于后续跨模态交互

return text_embeds, text_tokensCoCa 模型本身所提供的前向传播方法,则负责完成整个模型架构流程的实现:

class CoCa(nn.Module):

def forward(

self,

text,

images=None,

image_tokens=None,

labels=None,

return_loss=False,

return_embeddings=False

):

# 获取 batch 大小和设备信息

batch, device = text.shape[0], text.device

# 如果要求计算 loss 且没有提供 labels,则自动构造

# 把输入的 text 向右平移一位,text 作为输入,labels 作为输出预测目标

if return_loss and not exists(labels):

text, labels = text[:, :-1], text[:, 1:]

# 编码文本,得到文本全局向量 (text_embeds) 和 token 序列表示 (text_tokens)

text_embeds, text_tokens = self.embed_text(text)

# 编码图像,得到图像全局向量 (image_embeds) 和 token 序列表示 (image_tokens)

image_embeds, image_tokens = self.embed_image(images=images, image_tokens=image_tokens)

# 如果用户只需要返回 embeddings,不需要走后续 loss 计算

if return_embeddings:

return text_embeds, image_embeds

# 多模态交互:文本 token 先经过自注意力层 (attn_ff),再经过跨模态注意力层 (cross_attn),

# 与图像 token 进行交互

for attn_ff, cross_attn in self.multimodal_layers:

text_tokens = attn_ff(text_tokens)

text_tokens = cross_attn(text_tokens, image_tokens)

# 将融合后的文本 token 映射到词表大小,得到 logits

logits = self.to_logits(text_tokens)

# 如果不需要 loss,直接返回 logits(用于推理)

if not return_loss:

return logits

# 为了简写,cross_entropy 记作 ce

ce = F.cross_entropy

# -------- Caption Loss (字幕生成/文本生成损失) --------

# logits: [batch, seq, vocab] -> rearrange 为 [batch, vocab, seq] 符合 cross_entropy 输入要求

logits = rearrange(logits, 'b n c -> b c n')

caption_loss = ce(logits, labels, ignore_index=self.pad_id)

caption_loss = caption_loss * self.caption_loss_weight

# -------- Contrastive Loss (图文对比损失) --------

# 将文本 / 图像 embedding 投影到 latent 空间

text_latents = self.text_to_latents(text_embeds)

image_latents = self.img_to_latents(image_embeds)

# 分布式训练时,把不同进程上的 embedding 聚合

if self.is_distributed:

latents = torch.stack((text_latents, image_latents), dim = 1)

latents = all_gather(latents)

text_latents, image_latents = latents.unbind(dim = 1)

# 计算文本和图像 latent 向量的相似度矩阵 (内积)

# sim[i, j] 表示第 i 个文本与第 j 个图像的相似度

sim = einsum('i d, j d -> i j', text_latents, image_latents)

sim = sim * self.temperature.exp() # 温度缩放,调节 softmax 分布的平滑度

# 构造对比学习的标签:第 i 个文本对应第 i 个图像

contrastive_labels = torch.arange(batch, device=device)

# 对比损失:文本->图像 + 图像->文本,取平均

contrastive_loss = (ce(sim, contrastive_labels) + ce(sim.t(), contrastive_labels)) * 0.5

contrastive_loss = contrastive_loss * self.contrastive_loss_weight

# 总损失 = caption loss + contrastive loss

return caption_loss + contrastive_loss消融实验

训练目标和损失

生成式损失 vs 分类损失:

使用图像描述的生成式损失训练的编码器-解码器模型,性能和传统的单编码器分类损失模型差不多

说明生成式训练本身就包含了分类能力,CoCa 可以统一多种训练方法,而且不需要先单独预训练视觉编码器

联合损失效果:

同时使用对比损失和生成损失的 CoCa,比只用单一损失的模型表现更好

生成损失不仅提升 VQA 的能力,也让跨模态对齐(图像和文本匹配)更准确

两个损失共享计算资源,所以训练效率高,成本低

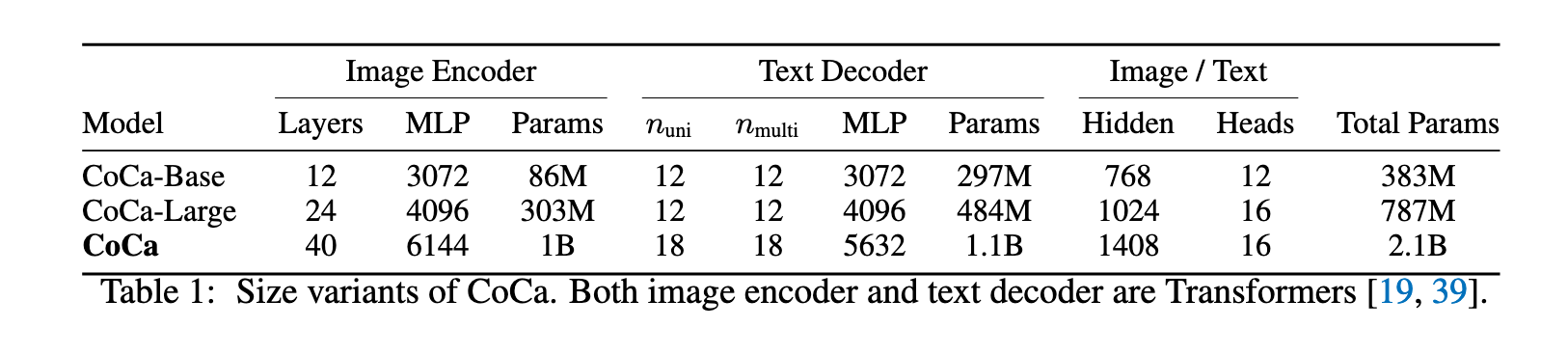

解码器设计和文本嵌入

单模态和多模态解码器层:

减少单模态文本层 → 零样本分类能力下降

减少多模态层 → 多模态推理(如 VQA)能力下降

将解码器拆成一半单模态、一半多模态 → 取得了较好平衡

[CLS] token 使用:

只用一个可学习的 [CLS] token 表示整句话,比把它和原输入拼接更好

这种方式能减轻生成和对比损失之间的干扰,同时保证视觉和跨模态检索能力

注意力池化器设计

预训练池化器方案:

并行方案:同时提取对比和生成损失

级联方案:先用生成池化器,再在其输出上做对比池化

小模型实验表明,级联方案效果更好,所以 CoCa 默认采用

查询数量:

查询越多 → 使用更多图像 token 信息 → 对多模态理解任务更有利

默认生成池化器长度设为 256,既能提升多模态理解,又保持冻结特征能力