GPT-3 论文

摘要

这篇论文介绍了GPT-3,一个具有1750亿参数的自回归语言模型,通过大规模训练显著提升了少样本学习能力。GPT-3在多种自然语言处理任务中表现出色,包括翻译、问答和文本生成等,甚至在零样本和单样本设置下也能取得有竞争力的结果。研究还探讨了数据污染问题、模型局限性及其社会影响,如偏见和能源消耗。实验表明,模型规模的扩大带来了性能的持续提升,但某些任务仍存在挑战。论文强调了GPT-3在通用语言系统发展中的潜力及其可能带来的广泛社会影响。

简介

1. 背景与动机

近年来,自然语言处理(NLP)领域逐渐转向预训练语言模型,并采用更灵活的任务无关(task-agnostic)方法进行下游迁移学习。早期的模型(如词向量、RNN)依赖任务特定的架构,而现代模型(如Transformer)可直接微调,无需额外架构调整。然而,现有方法仍需要针对每个任务进行大规模监督数据微调,这限制了模型的广泛应用。相比之下,人类仅需少量示例或简单指令即可完成新任务,因此论文探索如何让语言模型具备类似的少样本学习能力。

2. 现有方法的局限性

当前基于微调的方法存在三个主要问题:

数据需求高:每个任务需要数千至数十万标注样本,难以覆盖广泛的语言任务。

泛化能力有限:模型容易过拟合训练数据的虚假相关性(spurious correlations),导致在分布外数据上表现不佳。

与人类学习方式不匹配:人类可通过少量示例或自然语言指令快速适应新任务,而现有模型难以实现类似能力。

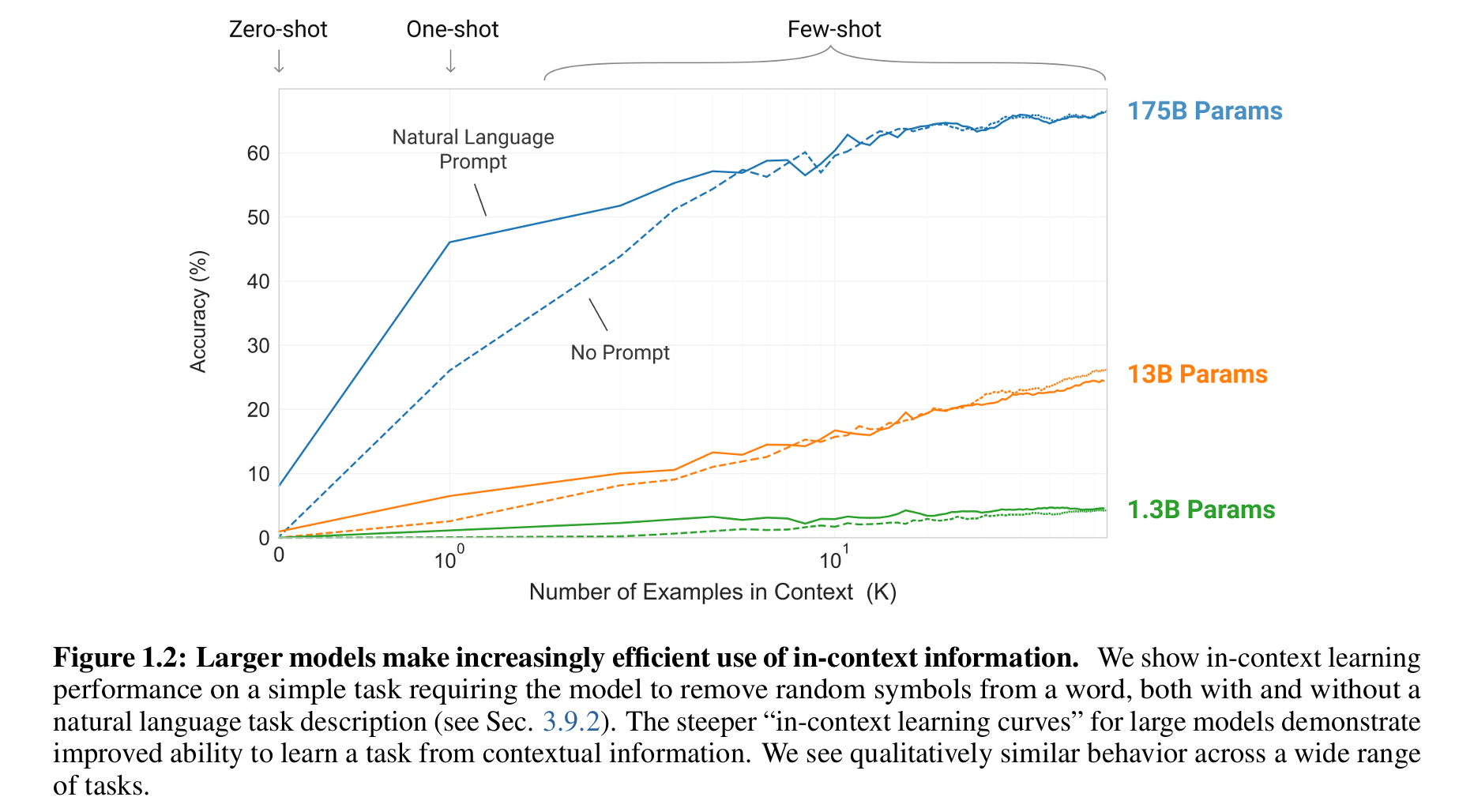

3. 元学习与上下文学习的潜力

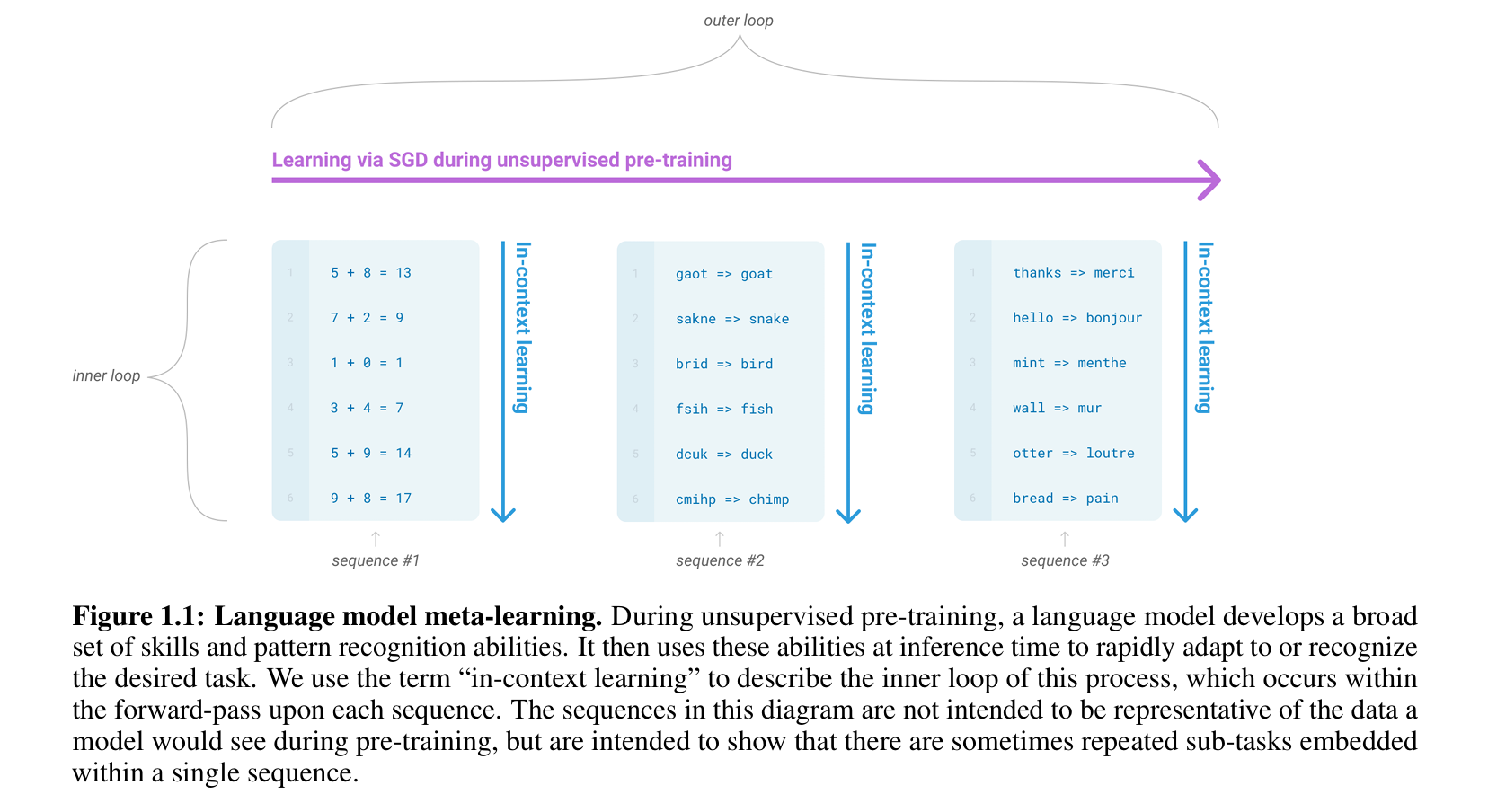

论文提出通过元学习 (meta-learning) 提升模型的少样本学习能力,即在预训练阶段让模型隐式学习多种技能,并在推理时通过上下文(in-context learning)快速适应新任务。此前的研究(如GPT-2)已初步验证了上下文学习的可行性,但性能远低于微调方法。论文假设,模型规模的扩大可能显著提升上下文学习能力,因为更大容量的模型能吸收更多任务相关的模式。

4. GPT-3 的目标与贡献

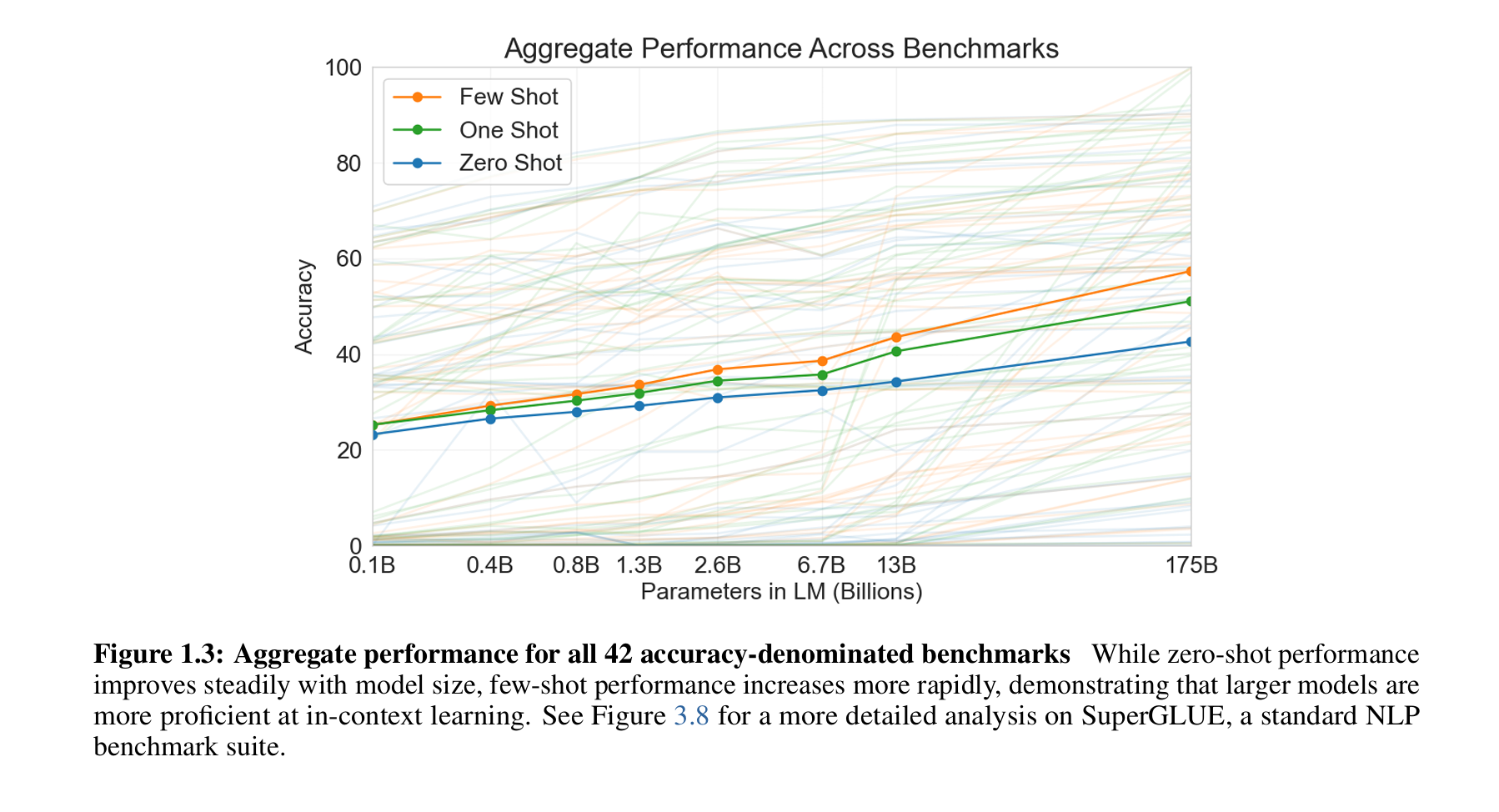

论文训练了GPT-3(1750亿参数),比此前最大的非稀疏语言模型大10倍,并系统评估其在零样本(zero-shot)、单样本(one-shot)和少样本(few-shot)设置下的表现。实验覆盖了翻译、问答、常识推理等多样化任务,结果显示:

- 在少样本设置下,GPT-3 接近或超越部分任务的微调模型性能。

- 模型规模与少样本学习能力呈正相关,表明缩放定律(scaling laws)在此类任务中依然适用。

- 同时,论文也分析了模型在自然语言推理(NLI)等任务上的局限性,并探讨了数据污染和社会影响等问题。

5. 研究意义

GPT-3 的成果表明,超大规模语言模型可以显著减少对任务特定数据的需求,推动更通用、灵活的语言系统发展。然而,其局限性(如计算成本、偏见问题)也提示了未来改进方向,如结合双向架构或多模态训练。论文最终强调,这一研究为探索语言模型的元学习机制和实际应用奠定了基础。

方法

1. 四种任务设定方法的比较

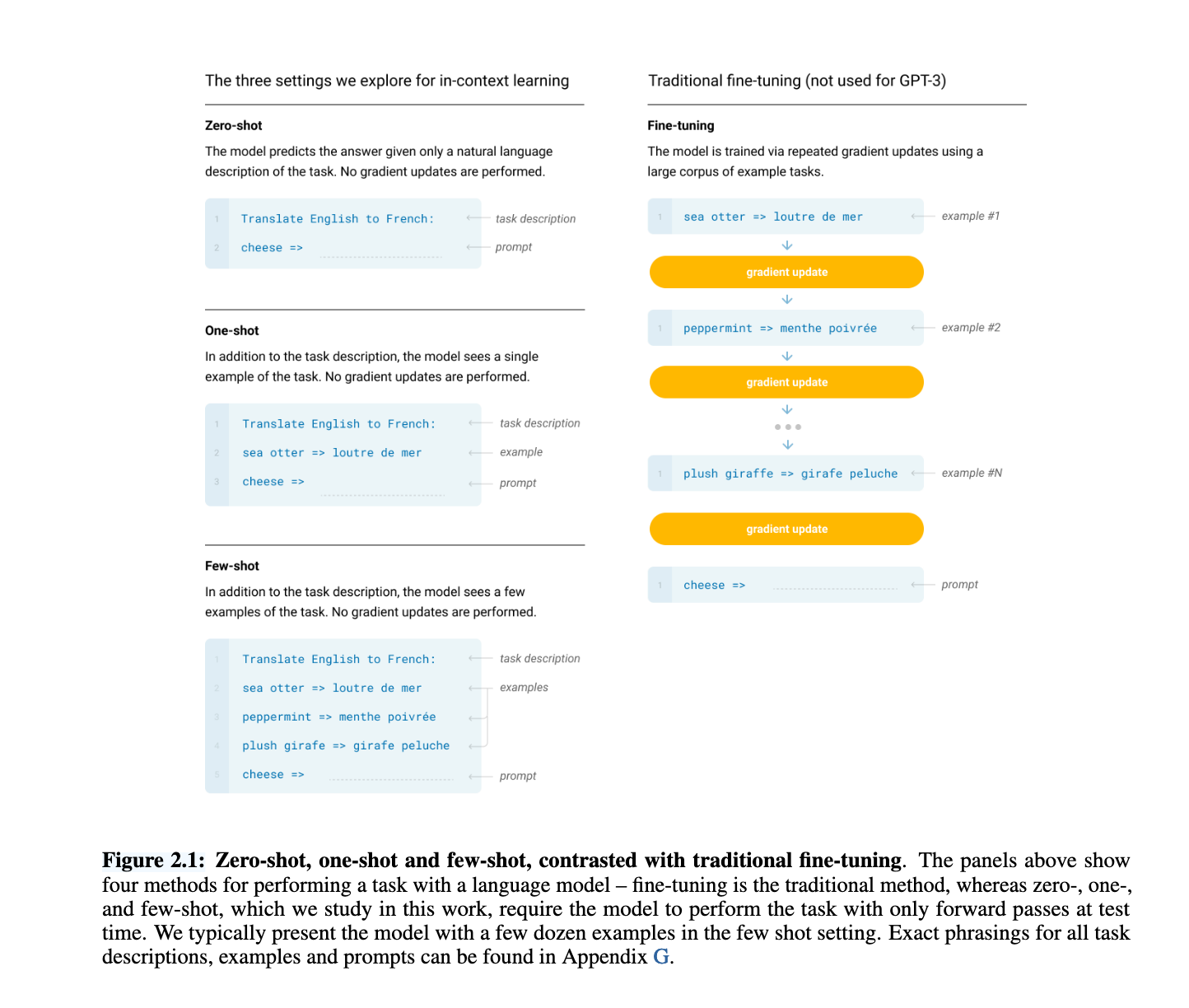

作者首先定义了语言模型执行任务的四种方式:

Fine-tuning(微调):在任务特定数据集上更新模型权重,通常需要数千到数十万个标注样本,性能最佳,但泛化能力弱,且每个任务都需新数据。

Few-shot learning(少样本学习):在推理时为模型提供10-100个任务示例作为上下文,无需参数更新,显著减少数据需求。

One-shot learning(单样本学习):提供一条示例和任务描述,有时更贴近人类学习习惯。

Zero-shot learning(零样本学习):仅提供任务描述,不给任何示例,是最具挑战也最通用的形式。

如图 2.1 所示(Figure 2.1),这些方法在数据需求和任务适应能力之间形成一个光谱,GPT-3主要研究后三种方法,强调它们在无需微调的情况下就能取得良好效果,尤其是few-shot设定下的表现令人惊喜。

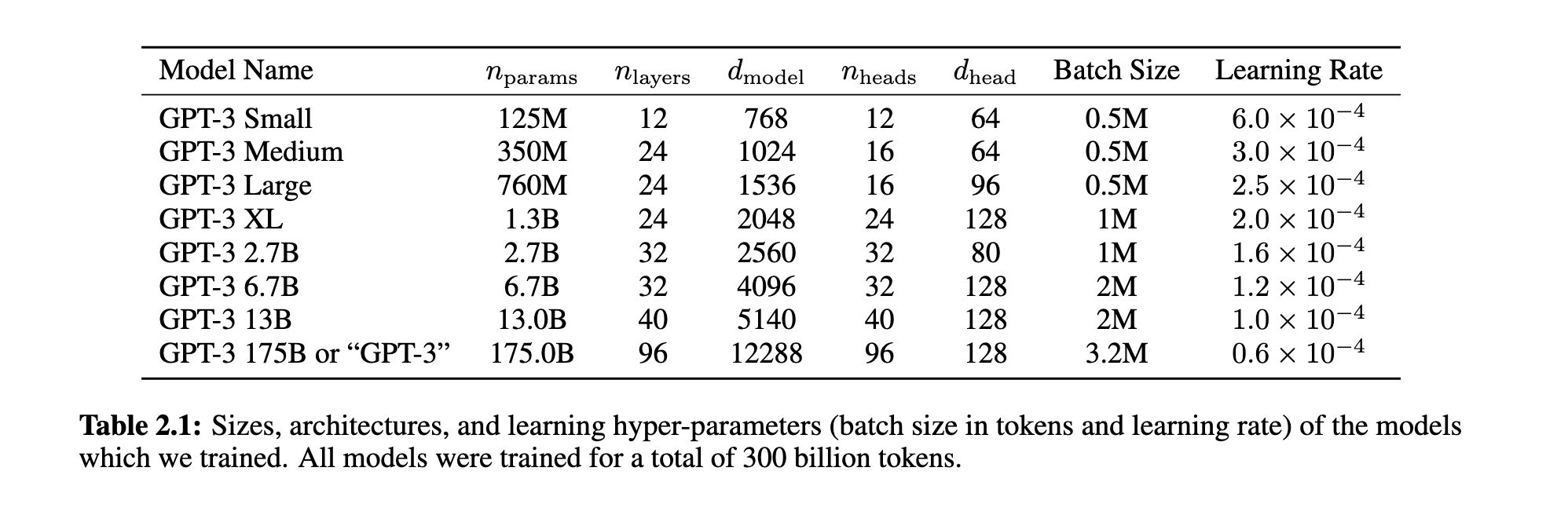

2. 模型架构与规模设计

GPT-3模型架构基本沿用GPT-2,包括预归一化、可逆tokenizer等设计,但采用稀疏注意力机制(Sparse Transformer)以提升效率。作者训练了从125M到175B参数的8个模型(见表 2.1),以研究性能与规模之间的关系。所有模型共享最大上下文窗口为2048 tokens。模型训练过程中采用混合并行策略以适应大规模参数训练。

3. 数据集构成与过滤策略

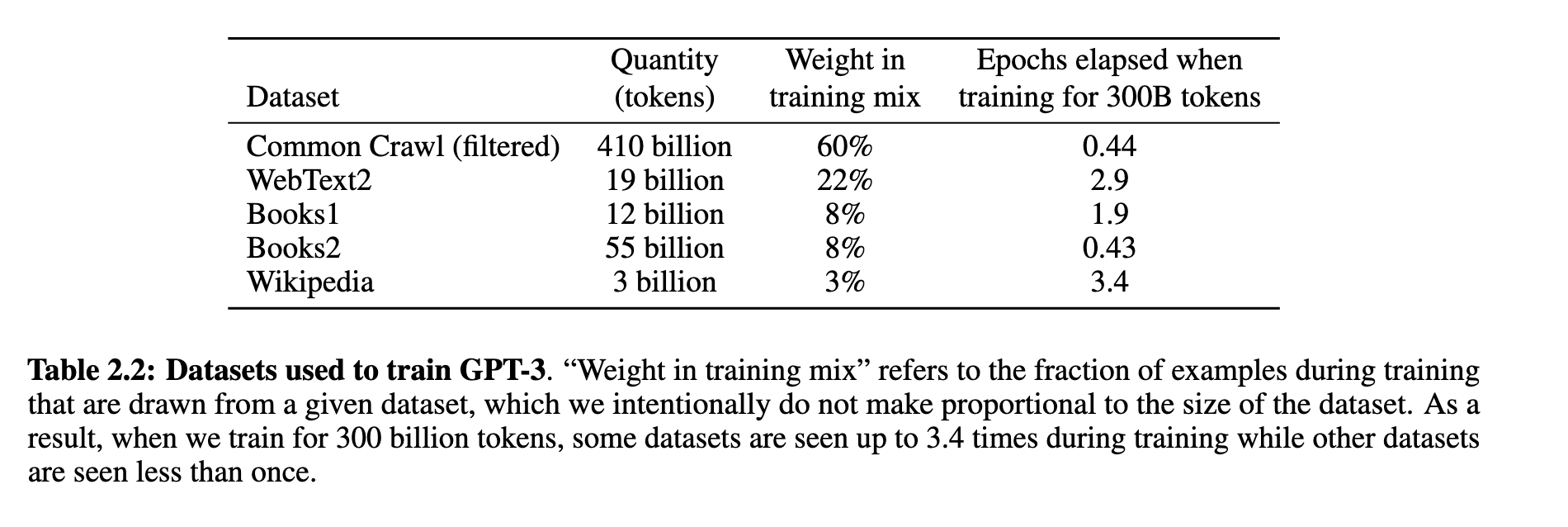

GPT-3的训练数据主要来自以下五个来源(见表 2.2):

Common Crawl(经过过滤,占比60%)

WebText2、Books1、Books2、Wikipedia(合计40%)

为保证数据质量,作者对Common Crawl执行了质量过滤和模糊去重,并引入高质量参考语料。重要的是,数据在训练中并非按体量采样,而是按质量设权重采样,高质量数据被重复使用,而Common Crawl这类数据在整个训练中只被读取一次左右。

4. 训练过程与资源分配

大模型使用较大的batch size和较小的学习率(详见表 2.1)。训练依赖微软提供的高带宽GPU集群,采用模型层间和矩阵级别的并行方式进行。所有模型都使用3000亿tokens进行训练,训练策略遵循了《Scaling Laws for Neural Language Models》一文的建议。

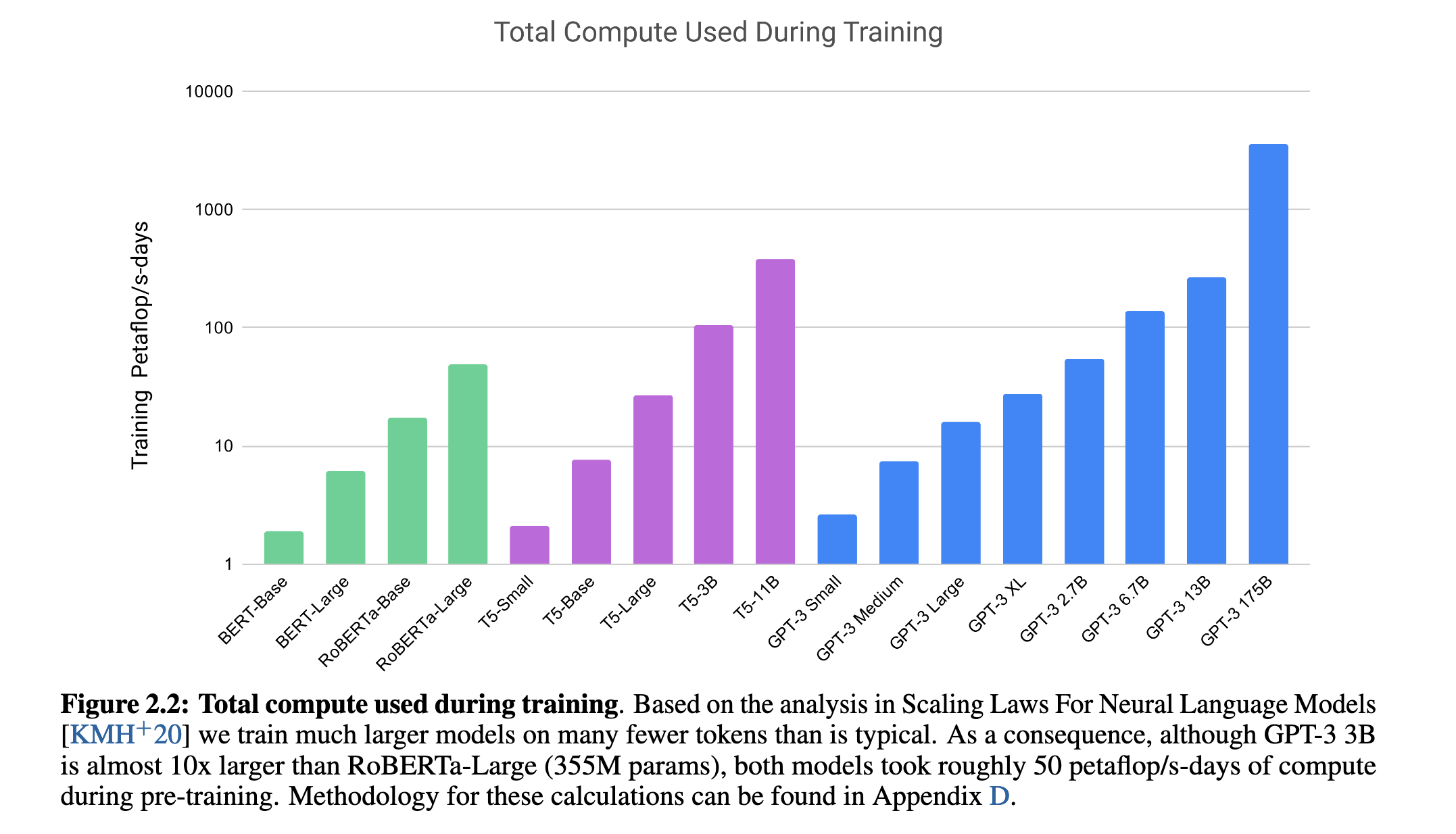

如图 2.2 所示(Figure 2.2),GPT-3虽然模型更大,但实际训练所需的计算资源与较小模型相当,这得益于更高效的数据利用率。

5. 评估方法与设定

在few-shot设定下,模型的每个测试样本前会插入K条示例(K通常为10-100,取决于是否能容纳在2048 token窗口中)。对于没有训练集的数据集,示例从开发集提取;对于多选题,GPT-3比较不同答案的语言模型概率(归一化处理);对于生成类任务,则使用beam search输出,并按F1、BLEU或精确匹配评估。最终结果在公开测试集或开发集上报告。

总结

GPT-3的研究方法基于“任务不可知”的设定,通过大规模预训练和精心设计的上下文输入,在不进行梯度更新的前提下实现任务适应。这种“以上下文为接口”的元学习方法,加上参数规模的扩展,使得GPT-3在多个任务上展现出超越以往fine-tuned方法的能力,为未来通用语言智能系统奠定了基础。

结果

1. 模型性能随规模扩展而持续提升

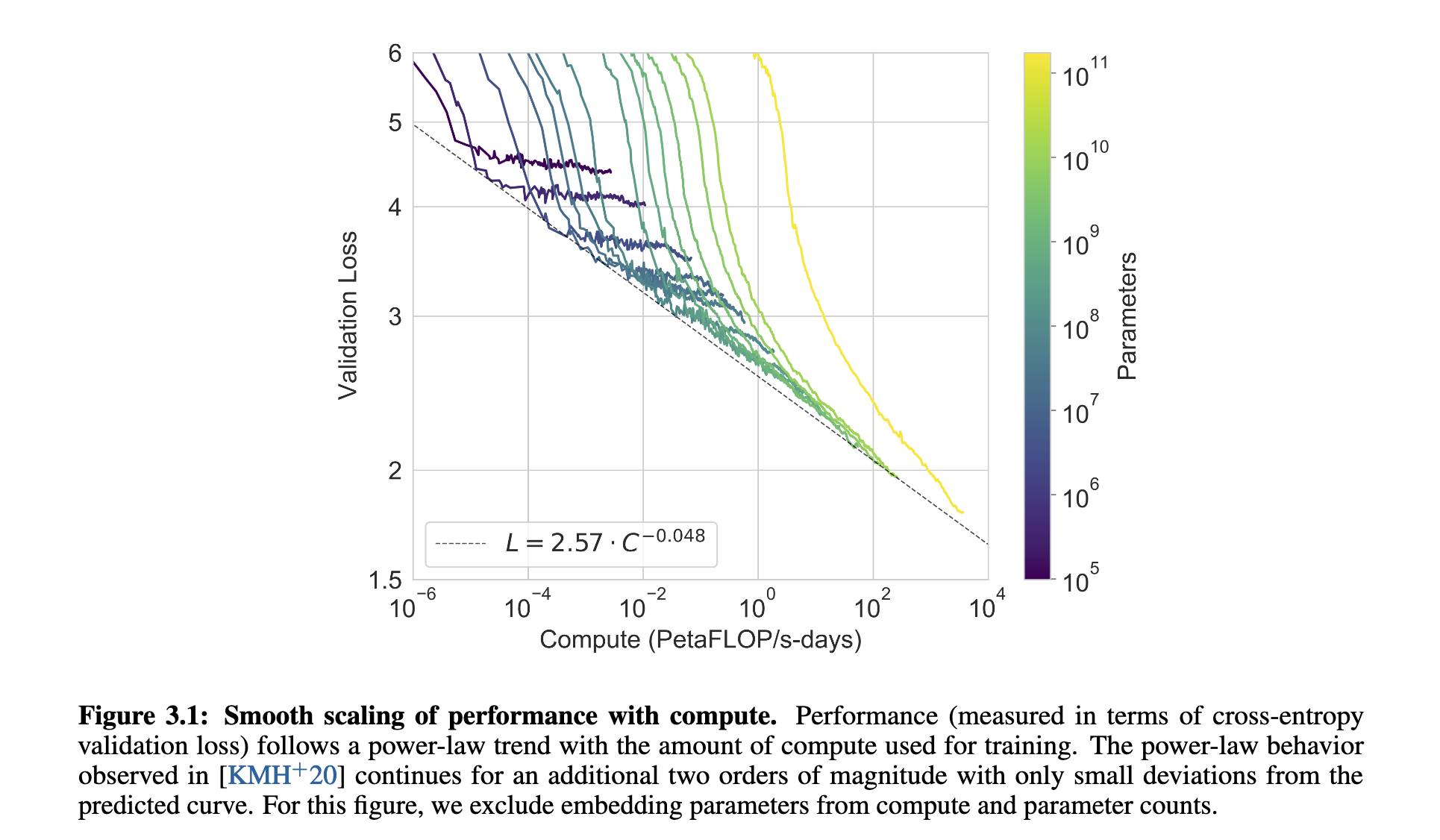

作者首先展示了8个不同规模的模型在训练过程中的表现,发现无论是在训练损失还是实际任务中的表现,都随着模型参数的增长而呈现平滑的幂律提升趋势(见图 3.1 和图 3.3)。这表明大模型能够更好地吸收语言知识和上下文信息。

2. GPT-3在语言建模和完形填空任务中的表现

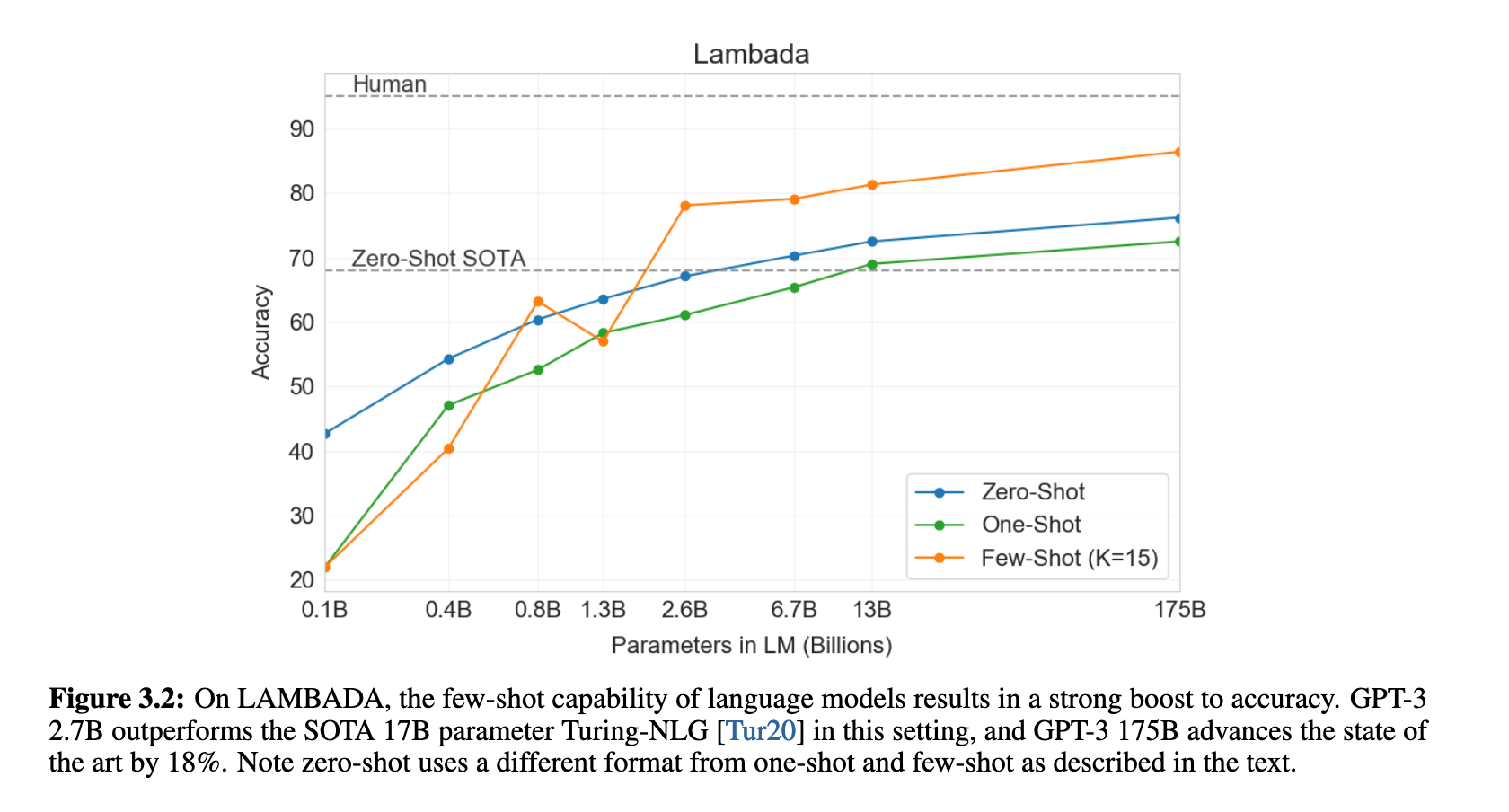

GPT-3在传统语言建模任务(如PTB)中零样本设定下创下新SOTA(PPL 20.5),远优于此前结果(PPL 35.8)。在LAMBADA数据集上,few-shot设置下准确率达到86.4%,比原SOTA高出18%(见图 3.2)。此外,在StoryCloze和HellaSwag等故事完形任务中,GPT-3也表现出明显的few-shot优势。

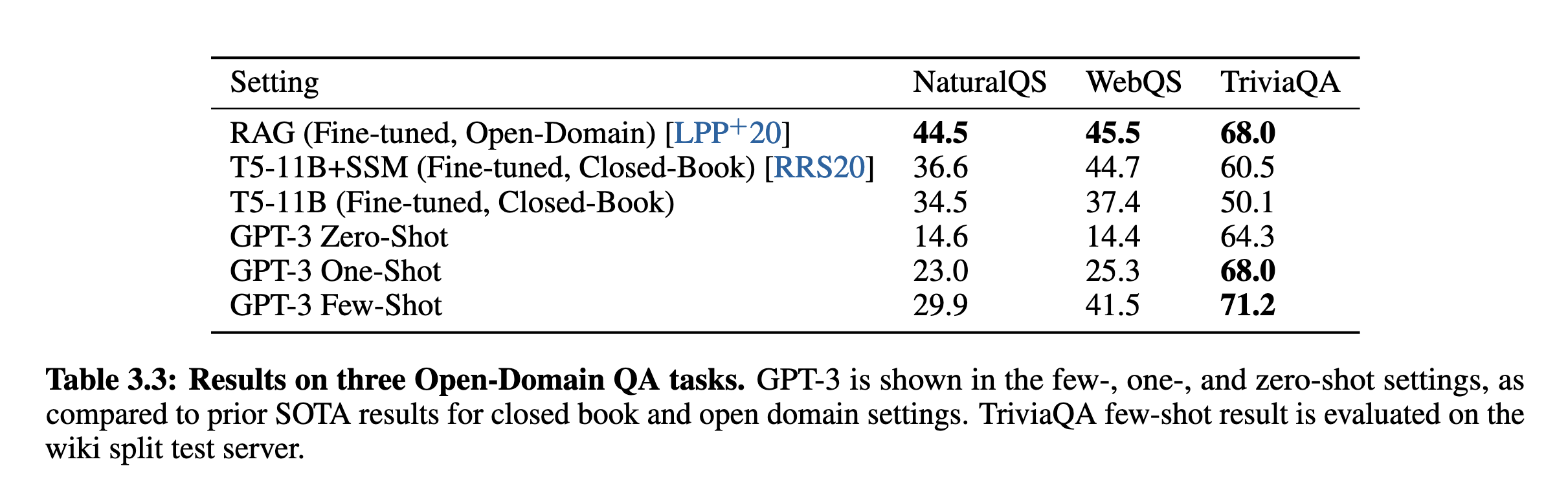

3. 在封闭式问答任务中接近甚至超越SOTA

GPT-3在TriviaQA、WebQuestions 和 Natural Questions这三个问答任务中,在没有使用外部检索信息(closed-book)或微调的前提下,仅通过few-shot设定就达到了与微调SOTA模型相当甚至更优的水平。尤其在TriviaQA中,few-shot得分达到71.2%,超越了一些基于检索系统的模型(如RAG)。

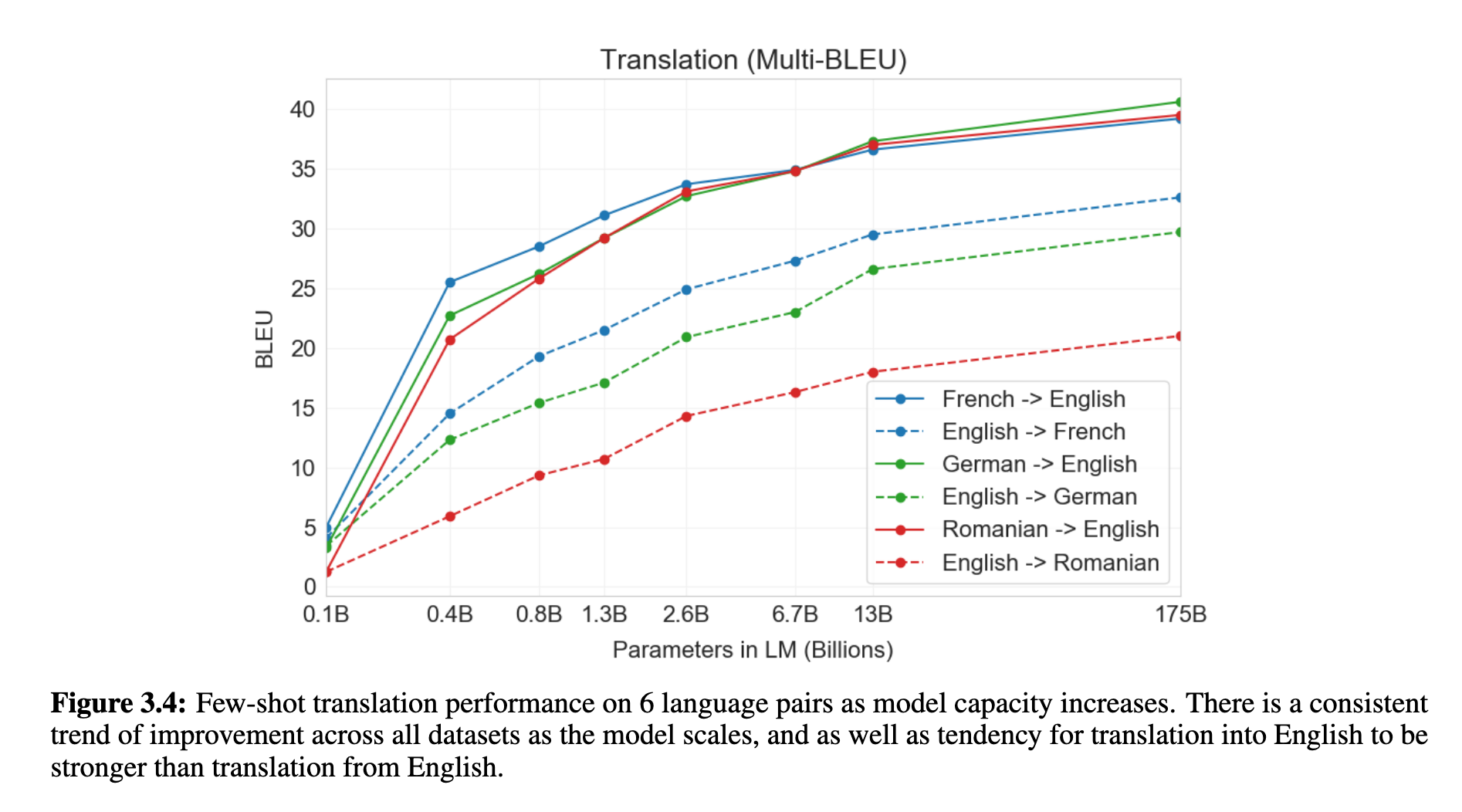

4. 多语言翻译能力显著提升

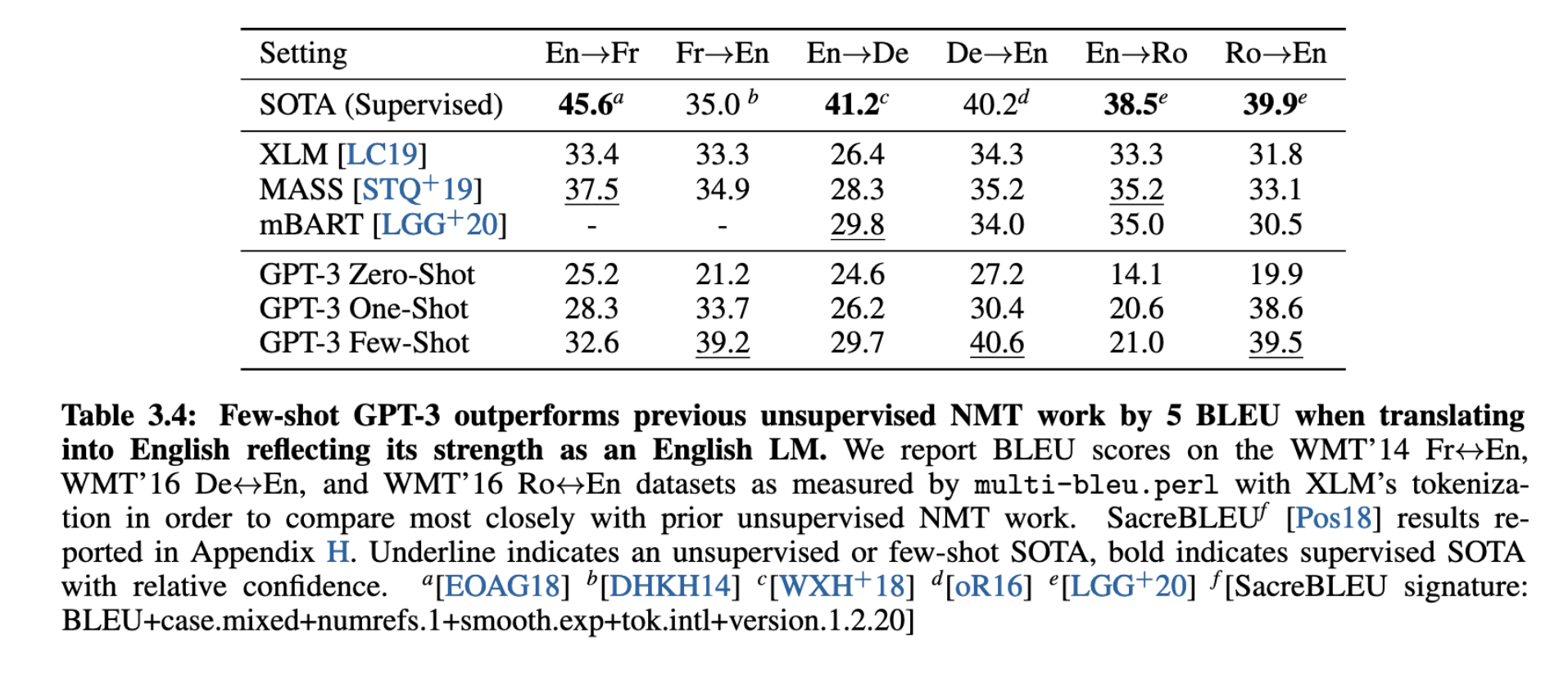

尽管训练数据中非英语文本仅占7%,GPT-3在英法、英德、英罗等语言对的few-shot翻译任务中,已超越多项无监督NMT方法的表现(见表 3.4 和图 3.4)。尤其在翻译为英语的方向上,GPT-3展现出更强的语言建模优势。

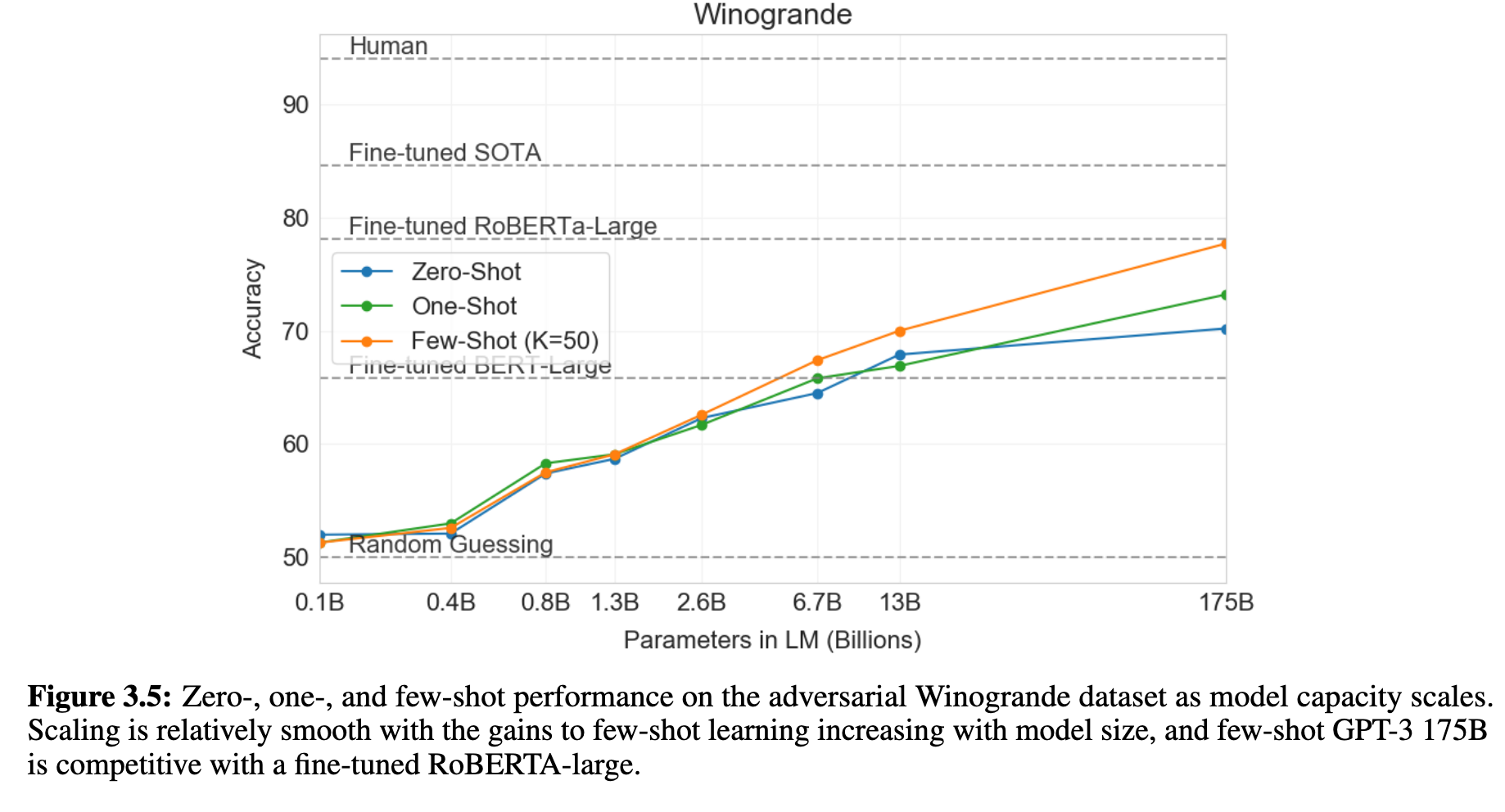

5. 常识推理与Winograd类任务

GPT-3在Winograd Schema Challenge中零样本即可取得88.3%的准确率,接近人类水平,且在更具挑战性的Winogrande数据集上few-shot得分达到77.7%,逼近fine-tuned大型模型表现(见图 3.5)。但对于如WiC(语义一致性)任务,GPT-3表现较差(仅为49.4%),显示在一些语义比较任务上仍存在明显短板。

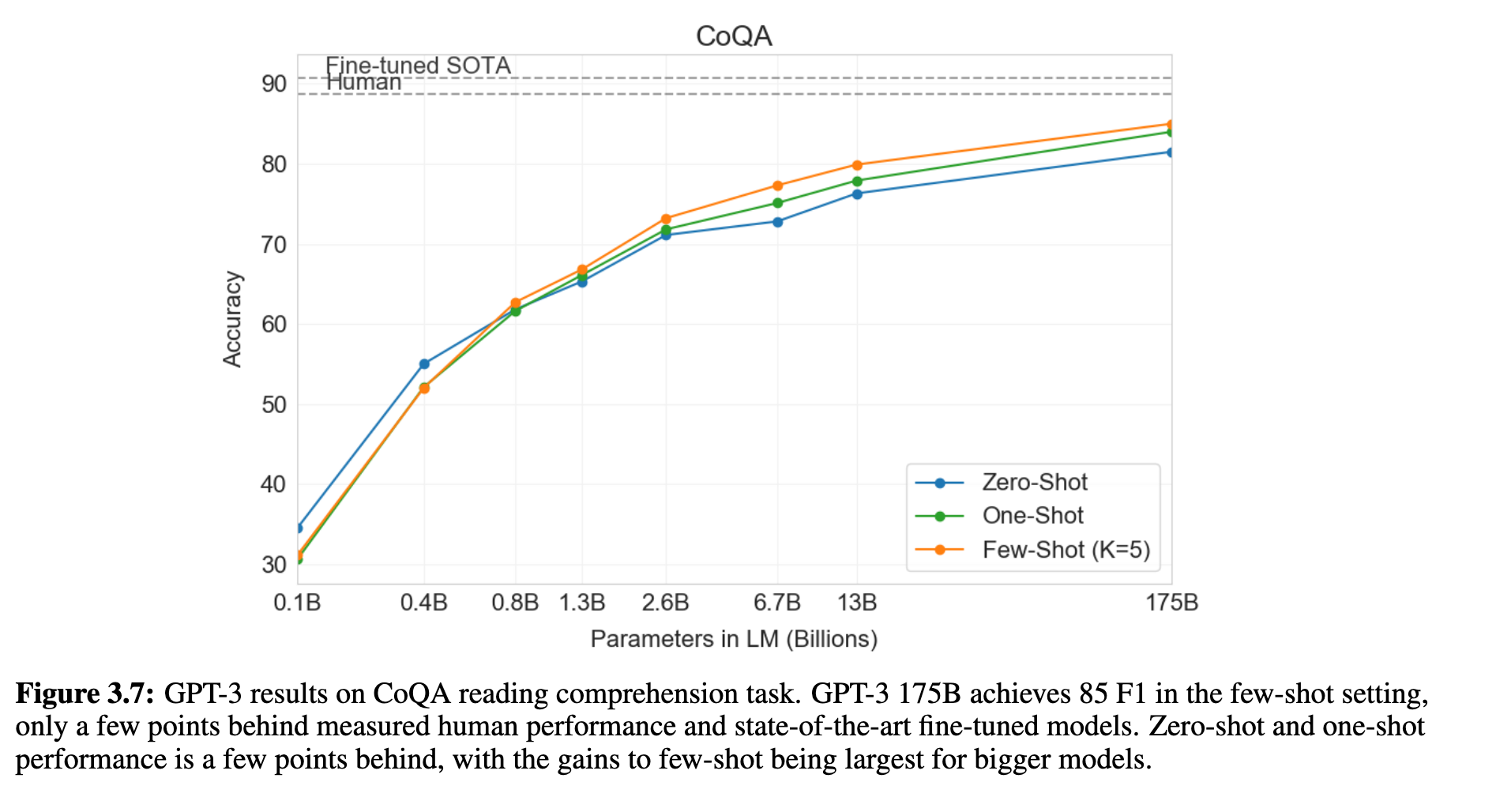

6. 阅读理解与逻辑推理任务表现不一

在阅读理解任务中(如CoQA、DROP、QuAC、SQuADv2),GPT-3在few-shot设定下表现优异,尤其在CoQA中few-shot得分(85.0 F1)仅比人类低几分(见图 3.7)。但在结构化或需要多步推理的任务中(如DROP、RACE、QuAC),表现则不及微调模型,显示GPT-3对复杂语义结构的掌握仍有提升空间。

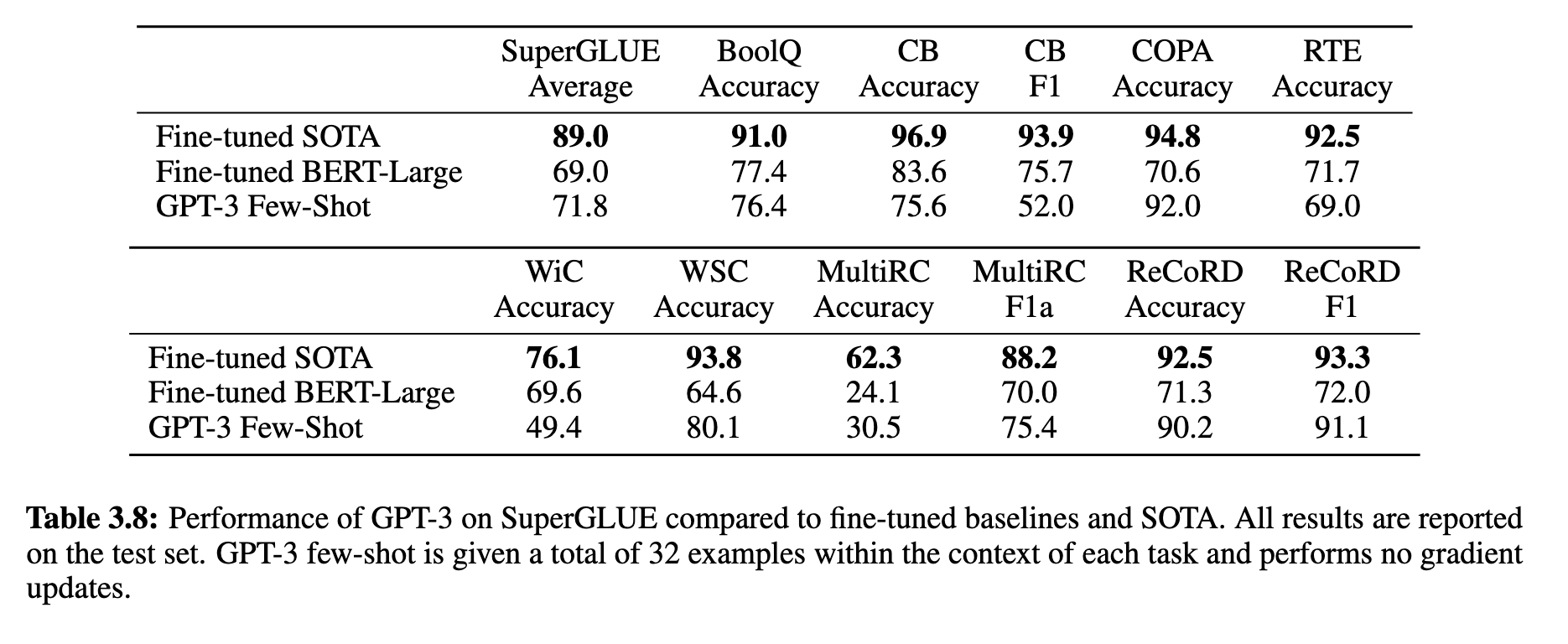

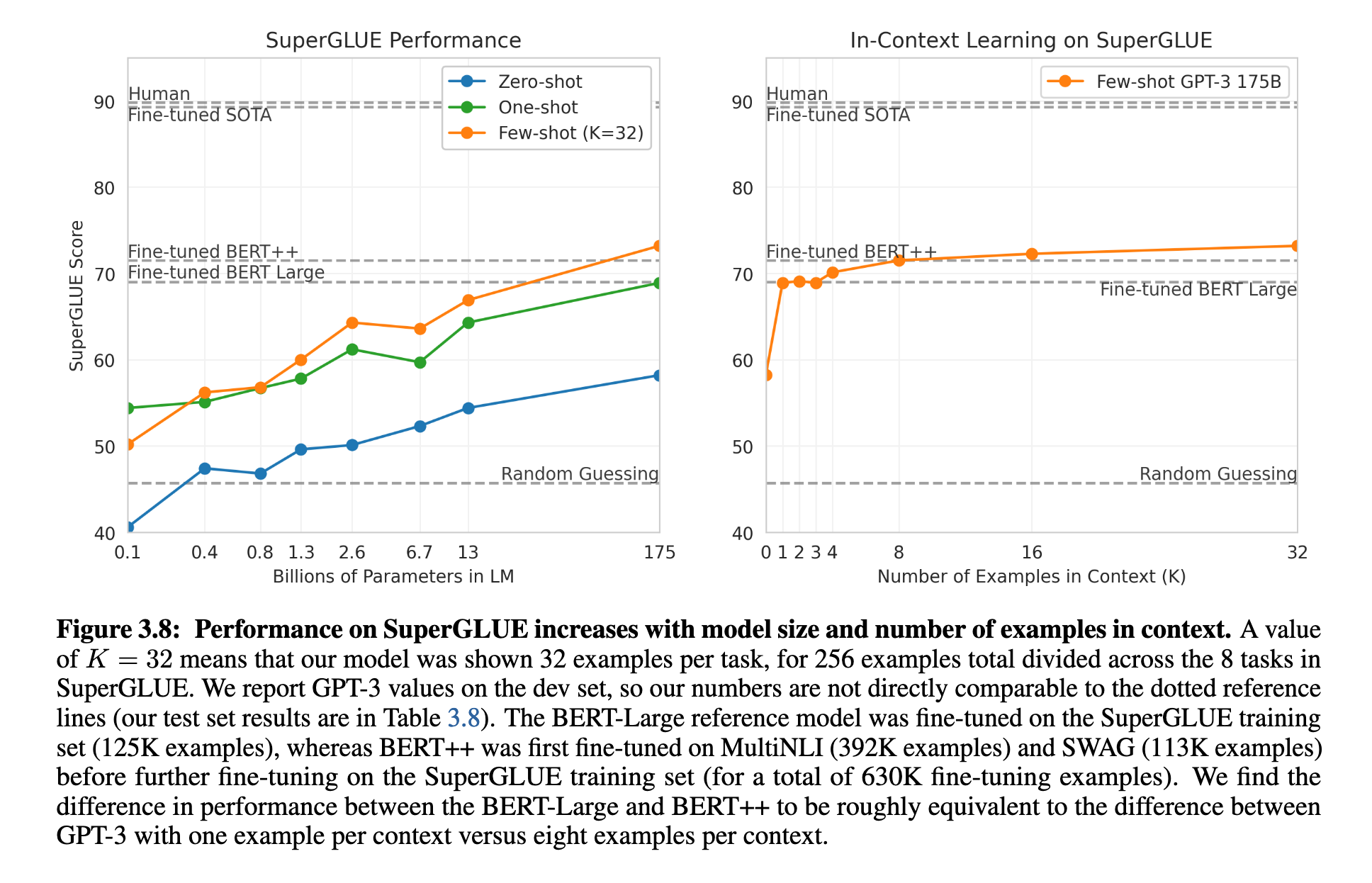

7. SuperGLUE整体表现良好,但有短板

在SuperGLUE基准测试中,GPT-3在少样本(32个示例)设定下,在BoolQ、ReCoRD等任务上表现接近SOTA,在COPA任务中仅落后1-2分。但在如WiC、CB、MultiRC等任务上显著低于fine-tuned模型(见表 3.8 和图 3.8)。这说明GPT-3在识别细粒度语义差异上仍有明显不足。

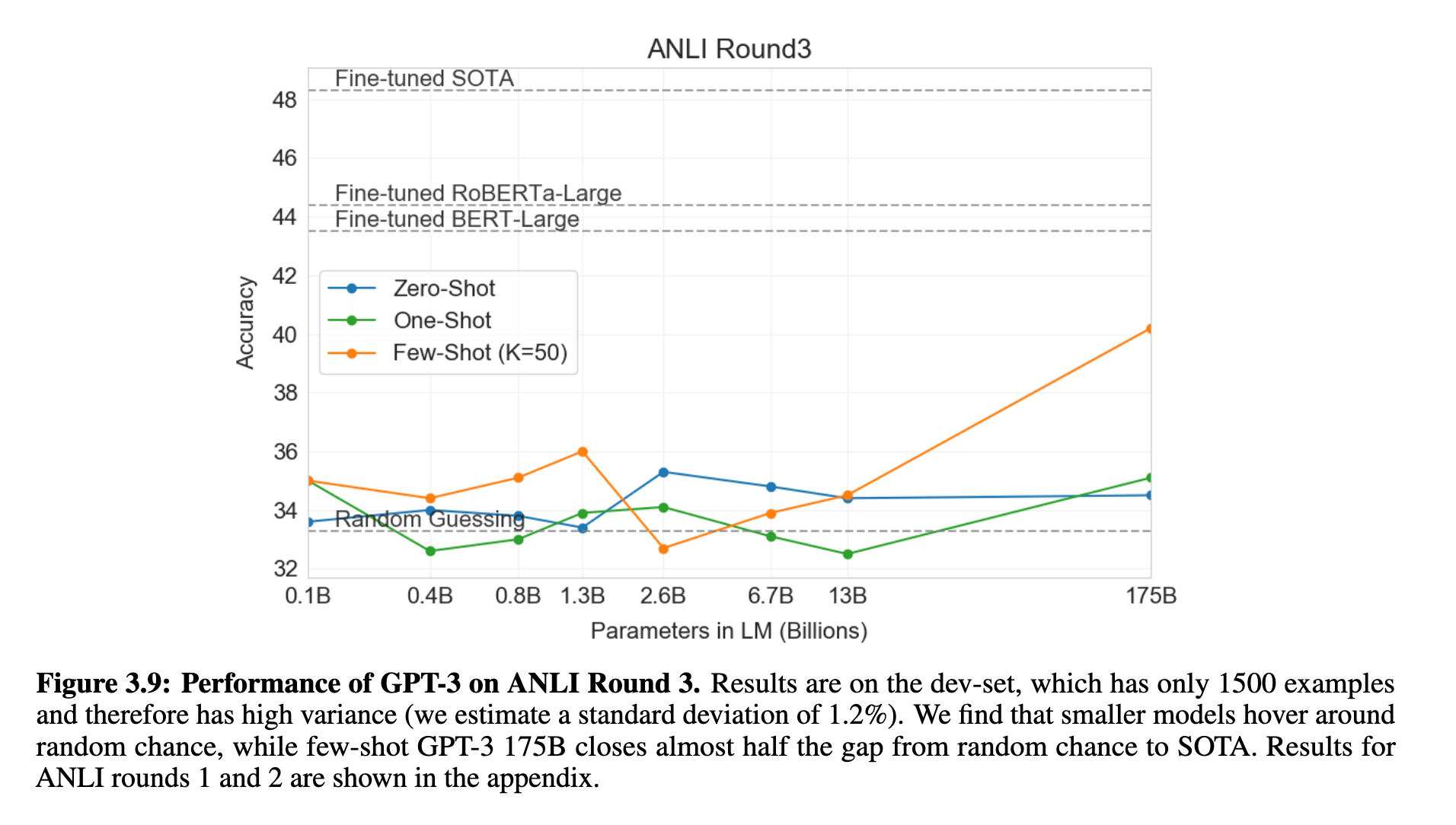

8. NLI和Adversarial推理任务仍具挑战性

在自然语言推理任务(如RTE和ANLI)中,即使是GPT-3 175B也只能在few-shot设定下稍高于随机水平(约33%),表现远不如fine-tuned模型(见图 3.9)。尤其在ANLI这种对抗性构建的数据集上,GPT-3展示了推理能力的不足。

9. 在合成任务和灵活性测试中展现强大泛化能力

GPT-3在设计的算术、字母重排、新词使用、语法纠错等任务中,只需提供极少量的示例就能成功完成,这表明其具有一定程度的推理和快速适应能力。这些任务测试了GPT-3的few-shot元学习能力,显示其对“任务模式”的提取并非依赖微调。

总结

GPT-3在多数NLP任务中,在zero-, one-, few-shot设定下均展示了强大的任务适应能力,尤其在few-shot情境下,其表现多次逼近甚至超越传统fine-tuned模型。与此同时,一些任务(如对抗性推理、语义比较等)仍暴露出其推理深度与语言理解的局限,提示未来需在结构理解与逻辑泛化方面进一步改进。

局限性

1. GPT-3 并非通用智能:能力分布不均

尽管GPT-3在多个任务上取得了令人印象深刻的成绩,但作者明确指出,它并不是一个通用智能系统,其表现呈现出高度任务依赖性:在某些任务中可与SOTA模型媲美,但在其他任务(如自然语言推理、逻辑比较)中则表现平庸甚至接近随机。

这种“选择性优势”意味着GPT-3更像是一个巨大的“模式匹配引擎”,而非真正理解语言和任务的系统。

2. 缺乏鲁棒的系统性泛化能力

GPT-3的few-shot能力主要依赖于识别任务格式和输出模式,而不是进行真正意义上的概念抽象和泛化。作者指出,目前尚不清楚模型在推理任务中是否“学会”了新知识,还是只是记住了相似的训练样本。这种 泛化机制的模糊性 是目前元学习方法的一个重要限制。

3. Prompt依赖性强,输入微小变动影响大

GPT-3对提示(prompt)形式和内容高度敏感。不同的措辞、问题格式甚至换行方式都可能造成性能大幅波动。

这意味着few-shot效果难以稳定复现,缺乏可控性与鲁棒性,在实际部署中可能导致意外错误。

4. 上下文窗口限制性能提升

尽管GPT-3的上下文窗口扩大到2048 tokens,相比前代模型大幅提升,但这仍然限制了few-shot学习中可用的示例数量(尤其是在长文本任务中)。作者认为,有限上下文容量成为当前few-shot学习的“瓶颈”。

5. 无法利用结构化监督信号

GPT-3完全不依赖梯度更新,因此无法像微调方法那样从结构化监督中持续优化。在特定任务上(如NER、结构化问答、程序生成等),GPT-3的表现明显弱于专门微调过的模型。这表明它在需要长期优化和知识整合的任务中仍有较大局限。

6. 推理与数学能力仍然有限

GPT-3虽然能完成基础算术和简单逻辑题,但在 多步推理、抽象代数、数理一致性等方面 表现仍然较弱。这限制了其在金融、科研、工程等高精度领域的适用性。

7. 模型不可解释性问题严重

GPT-3的推理过程完全由大量参数和非线性变换组成,目前尚无有效方式解释它为何会给出某一答案。这种不可解释性限制了其在高风险领域的应用,如医疗、法律、金融决策等。

总结

虽然GPT-3在few-shot学习方面展现出极强的能力,但其本质仍是一个“超大规模、强记忆型的语言预测器”,而非具备深层理解与推理能力的系统。它面临的问题包括任务适应不均、prompt敏感性高、缺乏结构化监督利用能力、推理有限、以及缺乏透明性等。这些限制提示我们,在使用GPT-3及其衍生模型时,仍需谨慎评估其边界与适用性,并探索更强的系统性泛化能力和稳健性。

相关工作

1. 从词向量到上下文表示的发展历程

该部分首先回顾了自然语言处理(NLP)领域中语言表示学习的演进:

早期方法(如 word2vec、GloVe)关注学习固定词向量;

后续方法(如 ELMo、ULMFiT)引入上下文,支持基于上下文的词表示;

Transformer 时代:BERT、GPT 系列、XLNet 等模型将预训练语言模型推向主流,支持更广泛的下游任务,通过微调在多个任务上实现了SOTA。

GPT-3继承了这一发展路线,并将参数规模推至前所未有的高度,强化了“无任务特定架构”的方法论。

2. 微调范式与任务适应能力的关系

在GPT-3之前,大多数SOTA模型依赖于“预训练 + 微调”范式,即先在大语料上预训练,再在具体任务数据上进行监督微调(如BERT、T5)。这种方法虽然效果强大,但依赖大量任务标注数据,不利于迁移与泛化。

GPT-3的核心创新之一,是系统性地探索 无梯度更新的few-shot学习(in-context learning),挑战了传统对“适应任务必须微调”的假设。

3. 元学习与few-shot学习的启发

作者借鉴了 元学习(meta-learning) 的理念,即模型在“外循环”中获得广泛能力,在“内循环”中快速适应新任务。GPT-3通过扩展模型容量,在预训练阶段学习泛化模式,在推理阶段用文本输入指定任务,实质是一种“隐式元学习”机制。

这与Few-shot Learning领域中如MAML、Prototypical Networks、Matching Networks等方法异曲同工,但不同于它们使用结构明确的元任务,GPT-3完全通过文本学习并表达任务结构。

4. 模型规模扩展趋势与“Scaling Laws”

文中引用了Kaplan等人提出的“神经语言模型的规模定律(Scaling Laws)”,即验证集损失随着模型规模、数据量和计算量按幂律缩放。在这一理论指导下,GPT-3以175B参数扩展至前代模型的10倍以上。

GPT-3验证了一个关键假设:few-shot能力会随着模型规模的增加而显著增强,补足了先前few-shot模型(如 GPT-2、CTRL、T5)表现不稳定的问题。

5. 多任务与多语言学习的基础

GPT-3并未对每个任务建立单独的模型,而是通过单一语言建模目标,实现任务统一与跨任务迁移,呼应了T5等模型的“文本到文本”框架。同时,它在某种程度上也具备一定的多语言能力,尽管其非英语性能仍有限。

此外,文中提到了一些少量使用in-context设定的早期尝试(如 GPT-2 的zero-shot prompt),但GPT-3是首次系统性、大规模地在zero-, one-, few-shot条件下进行全面评估的工作。

总结

GPT-3站在了词向量、上下文建模、transformer架构、微调范式、元学习和模型扩展趋势等多个重要研究方向的交汇点上。它在技术上并非从零出发,而是有机融合并推升了这些已有成果,将预训练语言模型从“参数调优”时代推向了“推理即编程”的新范式。

结论

作者指出,GPT-3 展示了强大的in-context learning(上下文学习)能力,在不进行任何梯度更新的前提下,仅通过自然语言提示和示例,即可在多种语言任务中实现从零样本到少样本的泛化,部分任务甚至达到或超越微调模型的水平。尽管仍存在局限,但结果表明:随着模型规模扩展,大规模语言模型在任务通用性与灵活性方面具有巨大潜力,为未来通用语言智能系统的发展提供了重要方向。