位置编码

绝对位置编码(Absolute Positional Encoding, APE)

正弦/余弦位置编码(Sinusoidal Positional Encoding)

正弦余弦位置编码(Sinusoidal Positional Encoding)是一种无需训练的位置编码方法,它通过固定的周期性函数(正弦和余弦)来为序列的不同位置提供唯一的编码。对于每个位置

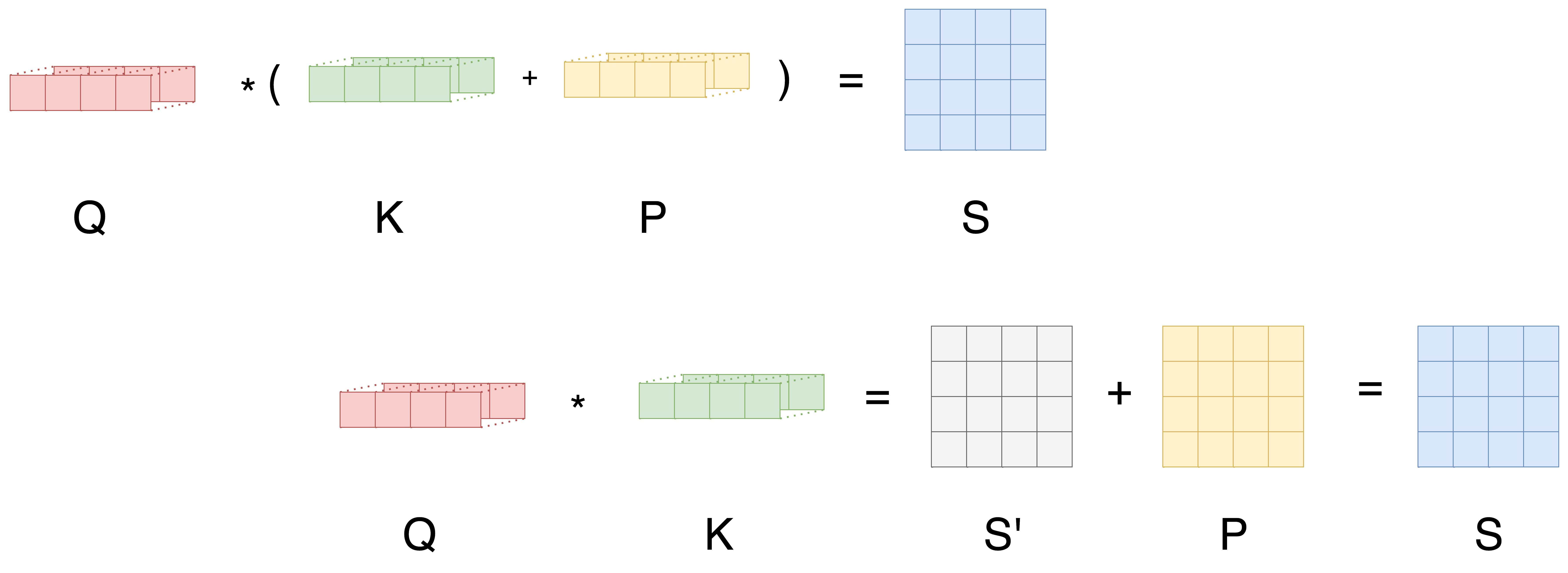

假设:我们要计算输入序列第 2 个位置 Token 对应的位置编码,编码的维度设定为 4 ,则:

最终,位置 2 的编码向量为:

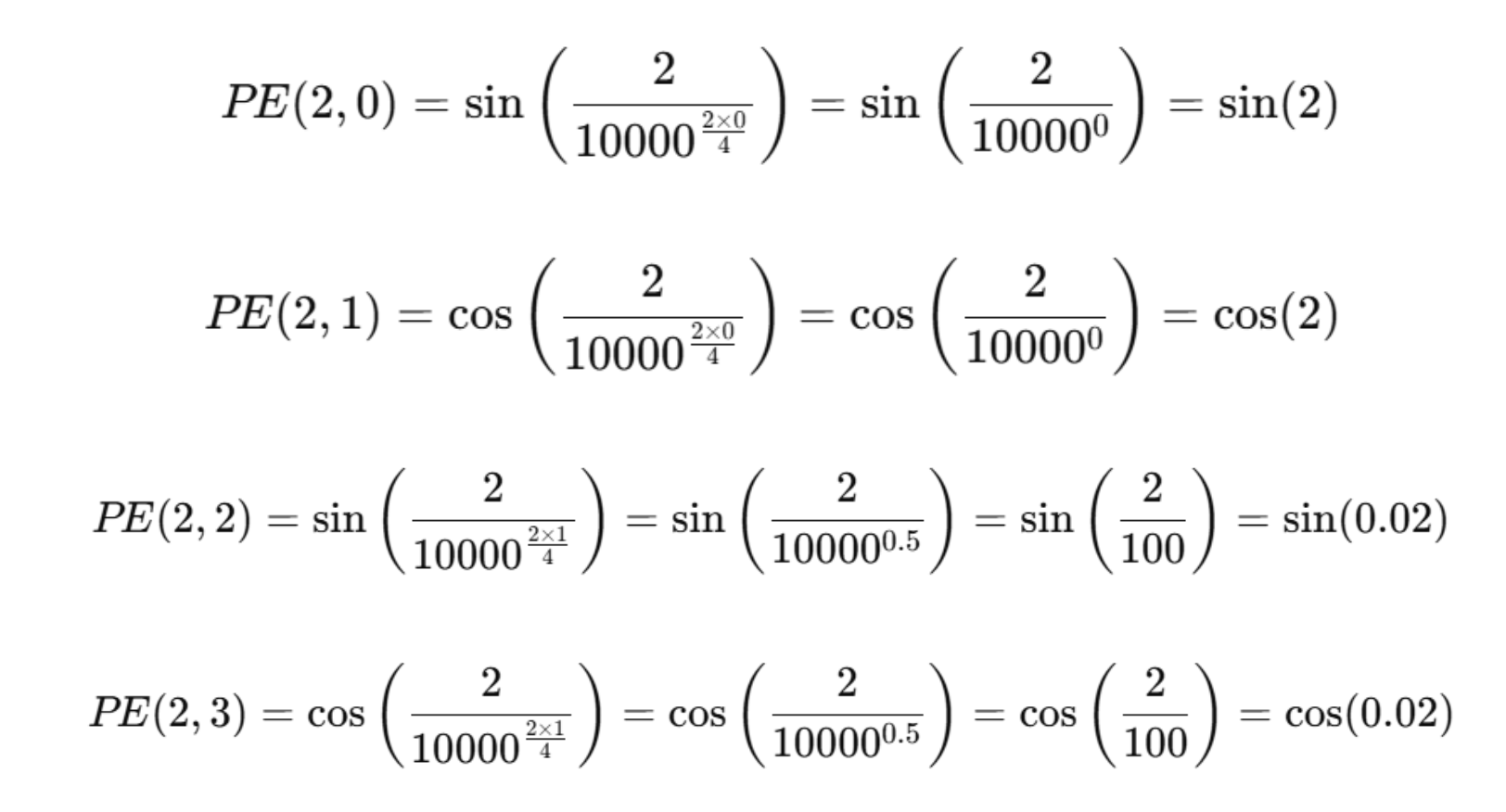

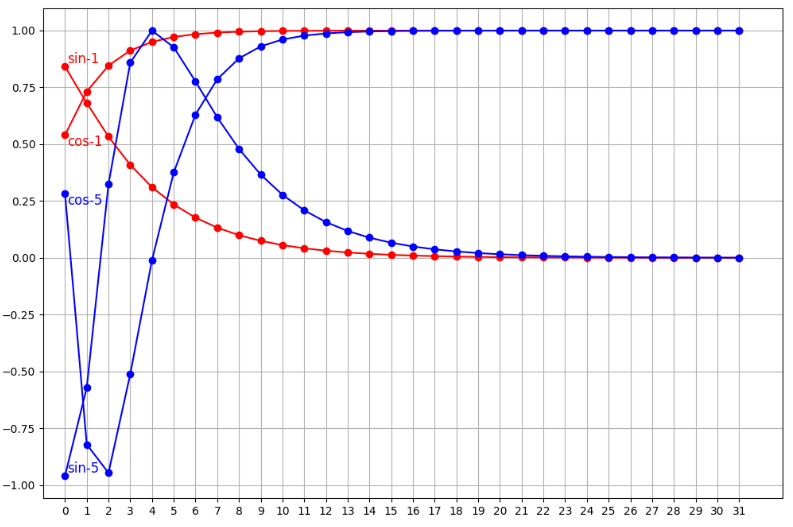

计算起来是比较容易的,如何去理解这个位置编码?请看下面这张图:

这三张图分别打印了 128 个位置向量第 2、6、12 维度的编码值的变化,我们发现这些值呈现周期性的变化。另外,我们也可以发现,向量维度越高,其周期就越长。

上图,我们打印了位置 1、5 的编码向量中的 sin 和 cos 计算得到的编码值。我们可以发现,基于正弦和余弦函数得到的位置编码可以保证唯一性。另外,也可以看到,向量的维度越高,编码值的波动就越小,向量就越接近。

简单总结下:

因为正弦和余弦函数都是周期函数,编码在不同维度上具有不同的周期性

位置编码向量是唯一的,因为不同位置的编码由不同的正弦和余弦值组成

低维度的编码值波动性很大(周期短),高纬度的编码值波动性较小(周期长)

所以,可以得到一个简单的结论:

低维分量(小 i)的变化较快,主要捕捉局部位置关系

高维分量(大 i)的变化较慢,可以用于编码全局信息

这个怎么去理解?我们把某个位置的向量大概划分为两部分:低维向量部分 + 高维向量部分,低纬向量部分数值波动幅度很大,在一个周期内只能包含少量相邻的位置,并且一定程度上也表达了位置的局部的相对信息,这就是捕捉局部位置关系。那么,对于高纬向量部分而言,它的波动幅度很小,一个周期能够包含更多的位置信息,这也是我们理解的编码全局位置信息的含义。

所以,对于一个基于正弦余弦编码的位置向量,可以理解为该向量中隐含了一些局部和全局的位置信息。使得 Transformer 既能感知局部相对位置,也能感知全局位置信息,从而弥补其原生结构中缺少位置感知能力的缺陷。

当然,这种位置编码方法也存在以下一些不足之处:

随着序列长度的增加,位置编码的周期性可能导致不同位置之间的区分度逐渐降低,难以准确表示极长序列中各个位置的独特信息。

虽然正弦余弦位置编码能够隐含地表达一定的局部位置信息,但由于它是固定的、不可学习的,并没有专门针对局部依赖关系进行优化,因此在建模局部依赖关系时能力相对不足。

正弦余弦位置编码是一种基于三角函数的固定编码方式,它是一种静态的位置信息表示。而注意力机制更关注的是文本中不同位置之间的动态语义关联。这两种信息在表示形式和语义侧重点上存在差异,导致在融合时可能无法很好地相互补充。

正弦余弦位置编码通常是高维向量,其计算量会随着维度的增加不仅需要更多的计算时间,还可能占用大量的内存空间,影响模型的运行效率。

正余弦位置编码通过在不同维度上引入不同波长的正余弦信号,使得低维对局部位置变化敏感,高维对全局位置变化敏感。虽然位置和语义在所有维度上混合,但在训练中,模型可能学到一种“低维更多位置,高维更多语义”的分工模式。

基于可学习的嵌入

可学习的位置编码(Learnable Positional Encoding, LPE)是一种通过梯度下降自动学习位置编码的方法,不同于固定编码(如正弦/余弦函数编码),它不依赖任何手工设计的公式,而是直接让模型在训练过程中优化位置信息。对于一个长度为 𝐿 的输入序列,每个位置 𝑖 都对应一个可学习的向量。当训练或测试时,将输入 Token 的编码和对应位置的可学习位置编码向量相加,从而赋予 Token 相应的位置信息。

这种位置编码方式能够根据具体的任务和数据特点,模型可以学习到更适合该类文本的位置表示方式,捕捉文本中位置相关的语义和结构信息,这是固定的位置编码(例如:正弦余弦位置编码)难以做到的。但是也存在一些不足之处,例如:

如果训练时 max_len=512,测试时输入 1024 长度的序列,模型就无法处理了

需要存储 max_len×d_model 维度的参数,可能导致大模型训练更难收敛

相对位置编码(Relative Position Encoding, RPE)

相对位置编码直接对 两个 token 之间的距离 建模。例如:

token i 关注 token j 时,注意力分数不仅取决于它们的内容,还取决于 i - j 的相对位置。

如果两个位置的相对距离相同,那么它们的相对位置信息也是相同的(模型可以更好泛化到更长的序列)。

Relative Position Representations (Shaw et al., 2018)

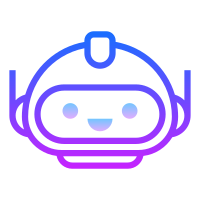

普通自注意力打分公式:

其中:

Shaw 相对位置编码改成:

这里:

只要知道

下面先给出完整代码实现,然后再进行详细解析:

import torch

import torch.nn as nn

import math

class RelPosAttention(nn.Module):

def __init__(self, d_model, n_heads, max_len):

super().__init__()

self.n_heads = n_heads

self.d_k = d_model // n_heads

self.W_q = nn.Linear(d_model, d_model)

self.W_k = nn.Linear(d_model, d_model)

self.W_v = nn.Linear(d_model, d_model)

self.W_o = nn.Linear(d_model, d_model)

self.rel_emb = nn.Embedding(2 * max_len - 1, self.d_k) # 相对位置向量表

self.max_len = max_len

def forward(self, x):

B, L, _ = x.size()

assert L <= self.max_len, "输入序列长度超过max_len"

Q = self.W_q(x).view(B, L, self.n_heads, self.d_k).transpose(1, 2) # (B, h, L, d_k)

K = self.W_k(x).view(B, L, self.n_heads, self.d_k).transpose(1, 2)

V = self.W_v(x).view(B, L, self.n_heads, self.d_k).transpose(1, 2)

# ===== 1. 普通注意力部分 =====

content_score = torch.matmul(Q, K.transpose(-2, -1)) # (B, h, L, L)

# ===== 2. 相对位置部分 =====

# 相对位置索引矩阵

rel_pos = torch.arange(L, device=x.device).unsqueeze(1) - torch.arange(L, device=x.device).unsqueeze(0)

rel_pos += self.max_len - 1 # shift到[0, 2L-2]

R = self.rel_emb(rel_pos) # (L, L, d_k)

# 使用爱因斯坦求和公式计算 Q_i ⋅ R_{i-j}

pos_score = torch.einsum('bhld,lmd->bhlm', Q, R)

# ===== 3. 合并并归一化 =====

scores = (content_score + pos_score) / math.sqrt(self.d_k)

attn = torch.softmax(scores, dim=-1)

out = torch.matmul(attn, V) # (B, h, L, d_k)

out = out.transpose(1, 2).contiguous().view(B, L, -1)

return self.W_o(out)首先来看一下 Shaw 相对位置编码中的相对位置矩阵的详解:

- 生成相对位置差矩阵

rel_pos = torch.arange(L, device=x.device).unsqueeze(1) - torch.arange(L, device=x.device).unsqueeze(0)假设序列长度 L = 4,torch.arange(L) 是:

[0, 1, 2, 3]unsqueeze(1)变成列向量 shape(4,1)unsqueeze(0)变成行向量 shape(1,4)

做减法(广播规则):

[[ 0-0, 0-1, 0-2, 0-3],

[ 1-0, 1-1, 1-2, 1-3],

[ 2-0, 2-1, 2-2, 2-3],

[ 3-0, 3-1, 3-2, 3-3]]结果是:

[[ 0, -1, -2, -3],

[ 1, 0, -1, -2],

[ 2, 1, 0, -1],

[ 3, 2, 1, 0]]含义:第 i 行第 j 列的值就是 i - j,即 token i 与 token j 的相对距离。

- 平移到正索引区间

rel_pos += self.max_len - 1Embedding 的索引必须是 非负整数,所以要把负值平移到正数区间。如果 max_len=4,self.max_len - 1 = 3,加 3 后:

[[3, 2, 1, 0],

[4, 3, 2, 1],

[5, 4, 3, 2],

[6, 5, 4, 3]]值域范围是 [0, 2*max_len-2]。这正好对应 self.rel_emb 的 embedding 表大小 (2*max_len - 1, d_k)。

- 查表得到相对位置向量

R = self.rel_emb(rel_pos) # shape: (L, L, d_k)self.rel_emb 是一个可训练的 embedding 表,每个相对距离对应一个向量。rel_pos 的形状是 (L, L),查表后:

第一维 = 查询位置 i

第二维 = 被关注位置 j

第三维 = 对应的相对位置编码向量

d_k

所以 R 是一个 (L, L, d_k) 张量。

- 用爱因斯坦求和公式计算位置分数

pos_score = torch.einsum('bhld,lmd->bhlm', Q, R)先看两个输入的形状:

Q:

(B, h, L, d_k)B= batch 大小h= 注意力头数L= 序列长度(查询 token 的位置)d_k= 每个头的向量维度(Q 向量长度)

R:

(L, L, d_k)第 1 维:查询位置 index

第 2 维:被关注位置 index

第 3 维:与相对位置

d_k)

爱因斯坦求和规则: 'bhld,lmd->bhlm'

左边 Q 的维度:

b h l d右边 R 的维度:

l m d两者中相同字母代表要“配对”的轴:

l:查询位置 i → 保持不变(参与配对但保留在输出里)d:向量维度 → 相同字母且不出现在输出,表示要相乘后求和(点积)

不同字母:

m:来自 R 的“被关注位置”维度,出现在输出b、h:来自 Q 的 batch 和头维度,直接保留

我们想算:

固定 batch

b、headh、查询位置l、被关注位置m从 Q 里取对应的查询向量

从 R 里取对应的相对位置向量

对它们做向量点积(沿

d维求和)

- 为什么相对位置矩阵

在标准自注意力中,打分是:

其中:

这两个向量都在同一个向量空间中(维度 d_k),点积才能得到一个有意义的相似度分数。Shaw 的做法是:

第二项的解释:

d_k维的向量空间中。用

Q_i一致的表示空间。这样得到的结果是一个标量,可以直接和

Q·K的结果相加。

换句话说:

K 部分带来内容相关性

R 部分带来位置相关性

二者都要在同一个“Q 向量的视角”下衡量,所以都用

可以把注意力打分看作“你(i)对别人(j)的关注程度”,它可能由两部分组成:

内容相似度:你关心和你内容类似的人(Q·K)

位置偏好:你关心离你近的人(Q·R)

T5 相对位置偏置(Relative Position Bias, RPB)

在自注意力里,注意力打分是

T5 在这个分数上再加一个与“相对距离”相关的标量偏置:

为了参数更省、泛化更好,T5 不为每个距离单独学一个参数,而是把距离映射到少量“桶”(bucket):近距离用细桶、远距离用粗桶(对数分桶)。

每个桶学一个标量偏置,通常 按头(per-head)独立学习(形状:

[num_buckets, n_heads]),再广播到(B, n_heads, L_q, L_k)。

这样既让模型“偏好临近”或“惩罚太远”,又几乎不增加计算量。

Shaw RPR:相对位置像“额外的 Key 特征”,参与点积计算

T5 RPB:相对位置像“分数修正表”,只在 attention 分数上加偏置

- 偏置表(bias table)怎么理解 ?

bias_table = nn.Parameter(torch.zeros(num_buckets, H))num_buckets:表示“相对位置的分组数量”。

T5 并不对每个相对位置都单独存一个偏置,而是把相对距离压缩到若干个桶(bucket)里。

比如小距离 1、2、3 可以映射到同一个桶,远距离可能映射到不同桶。

H:表示注意力头数,每个头的偏置可以不同。

- 不同头可以学习到不同的相对位置偏置模式,比如一个头关注短距离,一个头关注长距离。

偏置表作用:

偏置表里的每个元素是一个标量,它对应某个相对位置桶 + 注意力头的偏置。

它不会参与点积运算,只是直接加到注意力分数上:

- 通过加偏置,模型可以编码“相对位置信息”,比如让模型偏向关注附近的 token。

可以想象成一个小表格:

| 桶 (bucket) | head0 | head1 | head2 |

|---|---|---|---|

| 0 | 0.1 | -0.2 | 0.05 |

| 1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 |

| 2 | -0.1 | 0.2 | 0.0 |

| … | … | … | … |

每一列 = 一个头的所有偏置

每一行 = 一个相对距离桶的偏置

当模型计算注意力分数时,它会根据 query-key 的相对距离找到对应的桶,然后查表取出偏置,加到该头的注意力分数上。

- 桶的作用是什么 ?

我们已经有了 相对位置矩阵 relative_position[i,j] = j - i ,例如长度 8 的序列:

i\j 0 1 2 3 4 5 6 7

0 0 1 2 3 4 5 6 7

1 -1 0 1 2 3 4 5 6

2 -2 -1 0 1 2 3 4 5

3 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

...- 每个元素表示 query i 对 key j 的相对距离

问题:序列很长时,如果直接为每个距离学习偏置,参数量会非常大。

桶映射的目的:

把相对距离压缩到固定数量的桶里

T5 的做法:小距离用独立桶,大距离用对数压缩的桶

这样:

短距离:每个距离有自己的偏置(细粒度)

长距离:距离较大的 token 共享同一桶(粗粒度)

优点:

节省参数

保持模型关注短距离精细信息,同时对长距离不必过于精细

假设 num_buckets = 4(简化):

relative_position ≤ 1 → bucket 0

relative_position = 2 → bucket 1

relative_position = 3~4 → bucket 2

relative_position > 4 → bucket 3

对序列 [A,B,C,D]:

relative_position:

i\j 0 1 2 3

0 0 1 2 3

1 -1 0 1 2

2 -2 -1 0 1

3 -3 -2 -1 0

映射到桶 (bucket):

i\j 0 1 2 3

0 0 0 1 2

1 0 0 0 1

2 1 0 0 0

3 2 1 0 0每个元素都变成了 0~num_buckets-1 的整数

这个整数就是偏置查表的索引

核心理解:

相对位置桶 = “距离分组”

通过桶映射,可以让模型 对短距离敏感,对长距离粗略处理

桶号最终用来查

bias_table,得到每个 query-key 对的偏置

- 整体流程 ?

假设:

batch size:

B序列长度:

L注意力头数:

H相对位置桶数:

num_buckets

(1) 偏置表

bias_table = nn.Parameter(torch.zeros(num_buckets, H))shape:

(num_buckets, H)每个桶每个头都有一个标量偏置

(2) 相对位置矩阵

relative_position = memory_position - context_position # (L,L)shape:

(L, L)值是

j-i,表示 query i 对 key j 的相对位置

(3) 桶映射

relative_buckets = relative_position_bucket(relative_position) # (L,L)shape:

(L,L)每个元素是 0~

num_buckets-1

(4) 查表得到偏置

bias = bias_table[relative_buckets] # (L,L,H)

bias = bias.permute(2,0,1) # (H,L,L)bias_table[relative_buckets]用每个(i,j)桶号查表得到

(L,L,H),然后换维度到(H,L,L),方便加到注意力分数

(5) 广播 batch

注意力分数:

attn_scores = Q @ K.transpose(-1,-2) # (B,H,L,L)

attn_scores = attn_scores + bias.unsqueeze(0) # (B,H,L,L)bias.unsqueeze(0)shape →(1,H,L,L)自动广播到 batch 维度

(B,H,L,L)每个头有独立偏置,不同 batch 共用

(6) 相加过程总结

先算 原始注意力分数:

Q @ K^T→(B,H,L,L)查表得到 相对位置偏置:

bias→(H,L,L)加到注意力分数:

最终 shape 仍然

(B,H,L,L),用于 softmax

代码实现如下:

import torch

import torch.nn as nn

class T5RelativePositionBias(nn.Module):

def __init__(self, num_buckets=32, max_distance=128, n_heads=12):

super().__init__()

self.num_buckets = num_buckets

self.max_distance = max_distance

self.n_heads = n_heads

# 偏置表:每个 bucket 对每个 attention head 存一个标量

self.relative_attention_bias = nn.Embedding(num_buckets, n_heads)

def _relative_position_bucket(self, relative_position):

"""

将相对位置映射到 [0, num_buckets-1] 的桶索引。

设计目的:

- 相对位置可能范围很大(如 -512 ~ +512)

- 如果直接给每个位置都分配一个独立参数,参数量会很大

- 解决方法:

1. 对短距离用线性分桶(精确表示)

2. 对长距离用对数分桶(粗略表示)

3. 可选地分开处理方向(左/右)

参数:

relative_position: torch.Tensor

- 形状 (Lq, Lk) 或 (..., Lq, Lk)

- 元素为 key_position - query_position

负数:key 在 query 左边

正数:key 在 query 右边

返回:

ret: torch.LongTensor

- 形状与 relative_position 相同

- 每个元素是该相对位置对应的桶编号

"""

num_buckets = self.num_buckets # 桶的总数量,例如 32

max_distance = self.max_distance # 能映射的最大距离(超过按最大处理)

ret = 0 # 初始化桶编号

# 1. 取反(T5 定义相对位置为 memory_pos - context_pos,这里保持一致性)

n = -relative_position # n < 0 表示 key 在 query 右边,n > 0 表示 key 在 query 左边

# 2. 方向分桶(可选)

# 如果 key 在 query 左边 (n < 0),桶号加 num_buckets//2

# 这样前一半桶表示左方向,后一半桶表示右方向

ret += (n < 0).to(torch.long) * num_buckets // 2

# 3. 只取绝对值(方向信息已在上一步编码)

n = torch.abs(n)

# 4. 定义短距离线性映射的阈值

# 前一半桶(num_buckets//2)用于精确表示短距离

max_exact = num_buckets // 2 # 例如 num_buckets=32 时,max_exact=16

# 5. 判断哪些是短距离

is_small = n < max_exact # 布尔张量

# 6. 对长距离做对数映射

# - 将距离范围 [max_exact, max_distance] 映射到桶 [max_exact, num_buckets-1]

# - 对数映射可以把大范围的距离压缩到少量桶

val_if_large = max_exact + (

(torch.log(n.float() / max_exact) / # 距离归一化并取对数

torch.log(max_distance / max_exact)) # 对数分母:归一化最大距离

* (num_buckets - max_exact) # 映射到长距离桶区间

).to(torch.long)

# 7. 防止溢出(大于最大桶号的全部压到最后一个桶)

val_if_large = torch.min(

val_if_large,

torch.full_like(val_if_large, num_buckets - 1)

)

# 8. 根据距离类别(短/长)选择桶编号

ret += torch.where(is_small, n, val_if_large)

return ret

def forward(self, query_length, key_length):

"""

返回 shape (1, n_heads, query_length, key_length) 的偏置矩阵

"""

# 计算相对位置矩阵 (i - j)

context_pos = torch.arange(query_length)[:, None] # (Lq, 1)

memory_pos = torch.arange(key_length)[None, :] # (1, Lk)

relative_position = memory_pos - context_pos # (Lq, Lk)

# 映射到桶索引

rp_bucket = self._relative_position_bucket(relative_position)

# 查表获取偏置值 (Lq, Lk, n_heads)

values = self.relative_attention_bias(rp_bucket)

# 调整维度 → (1, n_heads, Lq, Lk),方便加到 attention scores 上

values = values.permute(2, 0, 1).unsqueeze(0)

return valuesStep 1 — 偏置表的定义

self.relative_attention_bias = nn.Embedding(num_buckets, n_heads)形状 =

(num_buckets, n_heads)表示每个 桶 对应每个 注意力头 的一个标量偏置

为什么是 Embedding:

桶号是整数索引(0~num_buckets-1)

Embedding 可以高效查表

Step 2 — 构造相对位置矩阵

context_pos = torch.arange(query_length)[:, None] # (Lq, 1)

memory_pos = torch.arange(key_length)[None, :] # (1, Lk)

relative_position = memory_pos - context_pos # (Lq, Lk)(i,j)元素 =j - i例如

L=4:

[[0, 1, 2, 3],

[-1, 0, 1, 2],

[-2, -1, 0, 1],

[-3, -2, -1, 0]]Step 3 — 相对位置桶映射

rp_bucket = self._relative_position_bucket(relative_position)目的:把

[-max_len, +max_len]映射到0 ~ num_buckets-1T5策略:

短距离(

|n| < max_exact)→ 线性映射,每个距离单独一个桶长距离 → 对数映射,多个距离共享一个桶

正负方向可能分桶(方向信息保留)

结果:桶矩阵 shape

(Lq, Lk),值是整数

Step 4 — 查表获取偏置

values = self.relative_attention_bias(rp_bucket) # (Lq, Lk, n_heads)对

(i,j)的桶号rp_bucket[i,j],查表得到 shape(n_heads,)的偏置最终得到

(Lq, Lk, n_heads),即每个位置对每个 head 的偏置值

Step 5 — 调整维度以便加到注意力分数

values = values.permute(2, 0, 1).unsqueeze(0) # (1, n_heads, Lq, Lk)attention 分数 shape =

(batch, n_heads, Lq, Lk)偏置加法公式:

unsqueeze(0)是为了 batch 维度可广播

Step 6 — 加到注意力分数的时机

在 T5 的多头注意力里,这一步通常是这样做的:

scores = torch.matmul(Q, K.transpose(-1, -2)) # (B, H, Lq, Lk)

scores += position_bias # (1, H, Lq, Lk) 广播相加区别于 Shaw 2018 的做法(它在 Q·K 之前,把位置向量加到 K 里),T5 是在 attention scores 已经计算完之后 再加偏置。

一句话总结:

T5 RPB 用 桶映射 + 查表 的方式,为每个 query-key 对加一个与相对位置有关的标量偏置(每个 head 单独学习),它是在注意力分数计算完之后加上去的,因此只需要二维标量表,不需要像 Shaw 那样存整个向量矩阵。